Utilisateur:GGir/Brouillon

En cours : Monte-Carlo 1972

ébauche (exemple)[modifier | modifier le code]

Le Rallye de Grande-Bretagne 1971 (27th Daily Mirror RAC Rally), disputé du 20 au [1], est la seizième manche du Championnat international des marques (IRC) courue depuis 1970 et la neuvième et dernière manche du Championnat international des marques 1971.

![]() GGir :

GGir :

Classement général[modifier | modifier le code]

| Pos | No | Pilote | Copilote | Voiture | Temps | Écart | Groupe |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | Saab 96 V4 | 7 h 30 min 47 s | 2 | |||

| 2 | 3 | Porsche 911 S | 7 h 30 min 47 s | + 3 min 13 s | 4 | ||

| 3 | 24 | Saab 96 V4 | 7 h 40 min 01 s | + 9 min 14 s | 2 | ||

| 4 | 12 | Ford Escort RS1600 | 7 h 40 min 05 s | + 9 min 18 s | 2 | ||

| 5 | 16 | Ford Escort RS1600 | 7 h 41 min 00 s | + 10 min 13 s | 2 | ||

| 6 | 7 | Lancia Fulvia coupé HF | 7 h 45 min 16 s | + 14 min 29 s | 4 | ||

| 7 | 8 | Saab 96 V4 | 7 h 49 min 12 s | + 18 min 25 s | 2 | ||

| 8 | 1 | Lancia Fulvia coupé HF | 7 h 52 min 47 s | + 22 min 00 s | 4 | ||

| 9 | 14 | Lancia Fulvia coupé HF | 7 h 53 min 49 s | + 23 min 02 s | 4 | ||

| 10 | 44 | Saab 96 V4 | 7 h 54 min 07 s | + 23 min 20 s | 2 |

Notes et références[modifier | modifier le code]

- (en) John Davenport et Reinhard Klein, Group 2 : The genesis of world rallying, McKlein Publishing, , 256 p. (ISBN 978-3-927458-73-4)

Contexte avant la course[modifier | modifier le code]

Le championnat international des rallyes pour marques[modifier | modifier le code]

Alors que le championnat d'Europe des rallyes pour conducteurs fut créé en 1953, ce n'est que quinze ans plus tard, en 1968 qu'apparut le championnat d'Europe des rallyes pour marques (ERC), Ford devenant cette année-là le premier constructeur titré dans la discipline. En 1970, le championnat devint intercontinental et fut rebaptisé championnat international des rallyes pour marques (IRCM) en intégrant une épreuve africaine, le Safari, le Rallye du Maroc venant s'ajouter à son calendrier dès l'année suivante. Le calendrier 1972 comprend dix manches (sept en Europe, deux en Afrique et une en Amérique du Nord). Le barème d'attribution des points vient d'être modifié, correspondant à celui prévu pour le futur championnat du monde des rallyes qui sera mis en place en 1973. Les épreuves sont réservées aux catégories suivantes :

- Groupe 1 : voitures de tourisme de série

- Groupe 2 : voitures de tourisme spéciales

- Groupe 3 : voitures de grand tourisme de série

- Groupe 4 : voitures de grand tourisme spéciales

L'année 1971 avait été dominé par Alpine-Renault, les berlinettes A110 ayant remporté cinq des neuf épreuves du calendrier. La marque française sera à nouveau parmi les favorites cette saison, face aux Lancia et aux Fiat.

L'épreuve[modifier | modifier le code]

Créé en 1911 dans le but de dynamiser la saison hivernale monégasque, le Rallye Monte-Carlo fut tout d'abord une épreuve de régularité ralliant en principauté des équipages partis de diverses villes européennes. Dès 1924, la course sera enrichie d'épreuves sélectives permettant de départager les ex æquo et à partir de 1929 la performance prendra une place prépondérante pour désigner le vainqueur, avec des moyennes imposées de plus en plus difficiles à tenir. L'introduction du classement général scratch en 1968 (effectué sur la base des tronçons chronométrés) transforma le Monte-Carlo en pure épreuve de vitesse[1]. Disputé en janvier, il se court le plus souvent sur les routes enneigées ou verglacées des Alpes françaises et du Massif Central. S'y étant imposé à six reprises entre 1932 et 1950, l'ancien constructeur français Hotchkiss détient le record de victoires.

Le parcours[modifier | modifier le code]

- départ : de Tacoma

- arrivée : à Olympia

- distance : 1 385 km dont 525,89 sur 39 épreuves spéciales (40 spéciales initialement prévues pour un total de 540,65 km)

- surface : terre (99%) et asphalte (1%)

- Parcours divisé en trois étapes[2]

Première étape[modifier | modifier le code]

- Tacoma - Shelton - Tumwater - Olympia, du 4 au

- distance : 538 km dont 186,79 sur 16 épreuves spéciales (17 spéciales initialement prévues pour un total de 201,55 km)

Deuxième étape[modifier | modifier le code]

Troisième étape[modifier | modifier le code]

- Westport - Raymond - Olympia, le

- distance : 456 km dont 197,09 sur 12 épreuves spéciales

MC[modifier | modifier le code]

- départ : 21 janvier 1972 (choix entre neuf villes de départ)

- arrivée : 28 janvier 1972 à Monaco

- distance : environ 5900 km dont 413 km sur 15 épreuves spéciales (16 épreuves initialement prévues pour un total de 431,5 km)

- surface : asphalte (conditions hivernales)

- Parcours divisé en trois étapes : parcours de concentration, parcours commun et épreuve complémentaire[3]

Parcours de concentration[modifier | modifier le code]

- Neuf parcours possibles (environ 3500 km chacun), du 21 au 24 janvier :

- Itinéraire d'Almería : Almería - Cordoue - Salamanque - Ponferrada - Santander - Pampelune - Huesca - Lérida - Andorre - Perpignan - Alès - Nyons - Gap - Laborel - Castellane - Col de Châteauneuf - Monaco

- Itinéraire d'Athènes : Athènes - Larissa - Skopje - Belgrade - Sarajevo - Split - Zadar - Rijeka - Padoue - Crémone - Turin - Gap - Laborel - Castellane - Col de Châteauneuf - Monaco

- Itinéraire de Francfort : Hanau - Francfort - Nürburgring - Luxembourg - Metz - Charleville-Mézières - Arras - Boulogne-sur-Mer - Moyaux - Alençon - Angers - Poitiers - Périgueux - Cahors - Millau - Figeac - Mauriac - Saint-Flour - Clermont-Ferrand - Bourg-en-Bresse - Saint-Claude - Gap - Laborel - Castellane - Col de Châteauneuf - Monaco

- Itinéraire de Glasgow : Glasgow - Scotch Corner - Rugby - Douvres - Boulogne-sur-Mer - Moyaux - Alençon - Angers - Poitiers - Périgueux - Cahors - Millau - Figeac - Mauriac - Saint-Flour - Clermont-Ferrand - Bourg-en-Bresse - Saint-Claude - Gap - Laborel - Castellane - Col de Châteauneuf - Monaco

- Itinéraire de Lisbonne : Lisbonne - Coimbra - Porto - Salamanque - Ponferrada - Santander - Pampelune - Huesca - Lérida - Andorre - Perpignan - Alès - Nyons - Gap - Laborel - Castellane - Col de Châteauneuf - Monaco

- Itinéraire de Monte-Carlo : Monte-Carlo - Gap - Le Puy-en-Velay - Le Vigan - Perpignan - Toulouse - Tarbes - Bayonne - Agen - Périgueux - Cahors - Millau - Figeac - Mauriac - Saint-Flour - Clermont-Ferrand - Bourg-en-Bresse - Saint-Claude - Gap - Laborel - Castellane - Col de Châteauneuf - Monaco

- Itinéraire d'Oslo : Oslo - Göteborg - Świnoujście - Gorzów - Wrocław - Brno - Vienne - Linz - Ratisbonne - Schweinfurt - Strasbourg - Altkirch - Morteau - Saint-Claude - Vassieux-en-Vercors - Gap - Laborel - Castellane - Col de Châteauneuf - Monaco

- Itinéraire de Reims : Reims - Bar-le-Duc - Metz - Charleville-Mézières - Arras - Boulogne-sur-Mer - Moyaux - Alençon - Angers - Poitiers - Périgueux - Cahors - Millau - Figeac - Mauriac - Saint-Flour - Clermont-Ferrand - Bourg-en-Bresse - Saint-Claude - Gap - Laborel - Castellane - Col de Châteauneuf - Monaco

- Itinéraire de Varsovie : Varsovie - Białystok - Olsztyn - Gdynia - Poznań - Wrocław - Brno - Vienne - Linz - Ratisbonne - Schweinfurt - Strasbourg - Altkirch - Morteau - Saint-Claude - Vassieux-en-Vercors - Gap - Laborel - Castellane - Col de Châteauneuf - Monaco

Parcours commun[modifier | modifier le code]

- Monaco - Vals-les-Bains - Chambéry - Gap - Digne - Monaco, 1511 km, du 25 au 26 janvier

- Huit épreuves spéciales, 260 km (neuf épreuves initialement prévues pour un total de 278,5 km)

Épreuve complémentaire[modifier | modifier le code]

- Monaco - Saint-Sauveur-sur-Tinée - Puget-Théniers - Saint-Sauveur-sur-Tinée - Puget-Théniers - La Bollène - Monaco, 655 km, du 27 au 28 janvier

- Sept épreuves spéciales, 153 km

Les forces en présence[modifier | modifier le code]

- Alpine-Renault

La marque française avait prévu d'engager trois de ses berlinettes A110 1800, mais l'homologation en groupe 4 de ces versions a été refusée par la FIA[Note 1] et ce contretemps oblige l'équipe dirigée par Jacques Cheinisse a utiliser ses habituelles 1600 S. Cinq exemplaires ont été officiellement engagés, pour Jean-Luc Thérier (secondé par Claude Roure), Jean-Claude Andruet (secondé par Pierre Pagani), Ove Andersson (secondé par John Davenport), Bernard Darniche (secondé par Alain Mahé) et Jean-Pierre Nicolas (secondé par Michel Vial). Dominatrices en 1971, les agiles berlinettes pèsent 730 kg. Préparés par Marc Mignotet et implantés à l'arrière, les moteurs à quatre cylindres, réalésés à 1596 cm3, sont alimentés par deux carburateurs Weber à double-corps et développent 160 chevaux. La transmission est assurée par une boîte de vitesses à cinq rapports accouplée à un pont autobloquant Hewland. Grâce à leur excellent rapport poids/puissance (environ 4,5 kg/ch), les Alpine seront une nouvelle fois au rang des favorites, surtout en cas de fort enneigement. Les cinq voitures sont chaussées de pneus Michelin et partiront d'Almería. Afin de mieux différencier les voitures, les pare-chocs avant et arrière, l'entourage supérieur des phares et les écopes des prises d'air arrière sont de couleurs différentes (ces éléments sont peints en blanc pour Thérier, porteur du numéro 1, en jaune pour Andruet, en orange pour Andersson, en vert pour Darniche et en rouge pour Nicolas). L'écurie Aseptogyl de Bob Neyret aligne trois A110 1600 S groupe 4, aux caractéristiques identiques aux versions usine mais ne disposant pas de pont autobloquant et utilisant des pneus Kléber-Colombes. Associé à Jacques Terramorsi, Neyret pilote l'une des trois, les deux autres (aux couleurs rose et rouge) étant confiées aux équipages féminins Pat Moss-Carlsson/Elizabeth Crellin et Claudine Bouchet/Marie-Odile Desvignes. Elles s'élanceront de Reims. De nombreuses A110 privées sont au départ, dont celle du couple Jean-Marie et Dorothée Jacquemin en groupe 4 et celles de Jacques Henry/Gérard Di Nicola et de Christine Dacremont/Corinne Tarnaud en groupe 3[5].

- Lancia

La Scuderia Lancia est également présente en force, avec cinq coupés Fulvia HF Groupe 4 confiés à Amilcare Ballestrieri/Arnaldo Bernacchini, Harry Källström/Gunnar Häggbom, Sandro Munari/Mario Mannucci, Simo Lampinen/Sölve Andreasson et Sergio Barbasio/Piero Sodano. Ces tractions pèsent 870 kg et utilisent des pneus Pirelli. Leur moteur V4 de 1584 cm3 est alimenté par deux carburateurs Dell'Orto à double-corps ; il délivre 158 chevaux à 7000 tr/min. Contrairement à celles de Ballestrieri et de Lampinen, les voitures de Källström, Munari et Barbasio bénéficient d'un pont autobloquant Borg-Warner. Les Lancia prendront le départ depuis Rome[5].

- Porsche

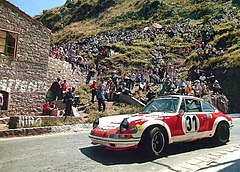

Bien qu'engagées par Shell-France et SEB et non par le constructeur de Stuttgart, les deux Porsche 911 S Groupe 4 de Gérard Larrousse/Jean-Claude Perramond et de Björn Waldegård/Hans Thorszelius ont été préparées à l'usine et bénéficient d'une assistance officielle. Placé en porte-à-faux arrière, leur six cylindres à plat de 2,5 litres fournit 270 chevaux à 8300 tr/min, une puissance toutefois difficile à exploiter si les routes sont très glissantes. Larrousse et Waldegård partiront de Varsovie. Inscrit à titre privé, le pilote suisse Claude Haldi dispose d'un modèle identique et partira de Reims. Les Porsche utilisent des pneus Dunlop[5].

- Fiat

Le constructeur turinois a engagé trois Fiat 124 Spider Groupe 4 pour Alcide Paganelli/‘Ninni’ Russo et Håkan Lindberg/Lars-Erik Carlström et Raffaele Pinto/Helmut Eisendle. Ces voitures à transmission classique pèsent environ 950 kg. Leur moteur quatre cylindres de 1608 cm3 a une puissance de l'ordre de 160 chevaux. Elles utilisent des pneus Pirelli et partiront de Turin[6].

- Datsun

Nissan Motors aligne deux 240 Z Groupe 4 pour Rauno Aaltonen/Jean Todt et Tony Fall/Mike Wood. Ces coupés à transmission classique pèsent 990 kg et sont motorisés par un six cylindres en ligne de 2,5 litres, d'une puissance de l'ordre de 220 chevaux. Les Datsun utilisent des pneus Dunlop. Elles s'élanceront de Monte-Carlo[5].

- Ford

Ford France a préparé une Escort RS1600 Groupe 2 pour Jean-François Piot/Jim Porter tandis que Ford Grande-Bretagne a préparé un modèle identique pour Timo Mäkinen/Henry Liddon. dotées d'une transmission classiques, elles pèsent 950 kg et leur moteur quatre cylindres de 1800 cm3 développe 200 chevaux. Les deux voitures sont équipées de pneus Dunlop. Piot a opté pour l'itinéraire de Lisbonne et Mäkinen pour celui d'Almería. Quelques équipages privés s'alignent sur des Escort Mexico Groupe 2 (1600 cm3, environ 160 chevaux), les plus en vue étant Chris Slater/Michael Frostick, Rob Slotemaker/Ferry van der Geest et Gijs van Lennep/Jooks Klein[5].

- Citroën

Le département compétition de Citroën a confié un coupé SM Groupe 2 à René Trautmann, navigué par Jean-Pierre Hanrioud. Cette traction, motorisée par un V6 de 2,7 litres d'origine Maserati, pèse environ 1400 kg. Trautmann s'élancera de Monte-Carlo, tout comme l'équipage portugais Francisco Romãozinho/Heitor Morais, engagé sur une DS 21 de série. Les Citroën sont chaussées de pneus Michelin[5].

- Opel

Le Greder Racing a engagé deux Ascona Groupe 2 (transmission classique, moteur quatre cylindres, 1,9 litre, environ 160 chevaux) pour Henri Greder/Christian Delferier et Marie-Claude Beaumont/«Biche», ainsi qu'une Ascona 1900 SR de série pour Jean Ragnotti (navigué par Pierre Thimonier), cet équipage étant l'un des favoris du Groupe 1. Les trois voitures partiront de Monte-Carlo et seront chaussées de pneus Michelin[5].

- Alfa Romeo

Alfa Romeo France aligne deux coupés 2000 GTV pour Guy Chasseuil/Christian Baron et Guy Verrier/«Pompadon» ainsi qu'une berline 2000 pour Jean-Louis Barailler/Jean-Philippe Fayel. Ces trois voitures, équipées de pneus Michelin, comptent parmi les favorites du Groupe 1[5].

Déroulement de la course[modifier | modifier le code]

Parcours de concentration[modifier | modifier le code]

264 voitures prennent le départ de la course le vendredi , de neuf villes européennes différentes. Almería est la ville de départ le plus prisée, à l'opposé très peu (moins de dix) partiront de Glasgow ou de Lisbonne[3]. Les moyennes imposées ne sont pas très élevées (60 km/h), mais cent-quinze équipages vont cependant être retardés à un des points de contrôle ; parmi les plus en vue, Giorgio Pianta (Opel), Jacques Henry et Bob Neyret (tous deux sur Alpine) vont être pénalisés de trente secondes, Jean-François Piot (Ford) d'une minute. Plus malchanceux encore seront Rob Slotemaker (un court-circuit provoquant l'incendie du moteur de sa Ford) et Claudine Bouchet (la casse du vase d'expansion provoquant une surchauffe du moteur de son Alpine), tous deux contraints de renoncer. Au total, quarante-quatre concurrents seront éliminés avant de rallier Monaco.

Parcours commun[modifier | modifier le code]

Monaco - Vals-les-Bains[modifier | modifier le code]

Les équipages restant en course s'élancent de Monaco le mardi matin, à partir de huit heures. Souffrant d'une angine, Håkan Lindberg (Fiat) ne prend pas le départ[7]. Les routes sont majoritairement sèches sur le parcours du premier secteur chronométré, seuls les quatre derniers kilomètres étant légèrement verglacés. Ces conditions sont idéales pour les puissantes Porsche, Björn Waldegård et Gérard Larrousse réalisant les deux meilleurs temps devant la Lancia de Sandro Munari. Viennent ensuite les deux Ford Escort de Timo Mäkinen et de Jean-François Piot, dominatrices en groupe 2. L'ouvreur de l'équipe Alpine a été bloqué par un contrôle de gendarmerie et n'a pu communiquer les informations à son directeur sportif Jacques Cheinisse, aussi celui-ci a-t-il, par sécurité, fait équiper ses voitures de pneus fortement cloutés ; c'est Jean-Luc Thérier qui s'en accommode le mieux, le pilote normand perdant cependant une minute sur Waldegård. Victime d'une panne de freins, Amilcare Ballestrieri est sorti de la route et a percé le radiateur de sa Lancia ; il abandonnera après l'arrivée de l'épreuve spéciale. Christine Dacremont a heurté un talus et fortement endommagé son Alpine, abandonnant sur place. Un câble d'accélérateur cassé a fait perdre deux minutes à Simo Lampinen (Lancia), qui se trouve relégué à la vingt-deuxième place du classement.

Les conditions sont un peu moins bonnes dans le secteur suivant, de nombreux endroits de la route du col de Perty étant très glissants. Les Porsche sont une nouvelle fois les plus rapides et Waldegård conforte sa position en tête, avec désormais pratiquement une demi-minute d'avance sur son coéquipier Larrousse et près d'une minute et demie sur Munari, toujours troisième. Thérier est remonté à la quatrième place, à égalité avec Mäkinen, les deux hommes étant talonnés par la Datsun de Rauno Aaltonen. Encadrant la Datsun de Tony Fall, les quatre autres Alpine officielles viennent ensuite, emmenées par Jean-Pierre Nicolas. Les concurrents abordent ensuite la partie ardéchoise du rallye, alors qu'une tempête de neige est annoncée. Près du Moulinon, d'où va être donné le départ de la troisième épreuve chronométrée, le parcours est encore sec au moment où Thérier (premier sur la route) doit s'élancer et Cheinisse lui a conseillé les pneus «Racing», à sculptures légères ; mais à l'approche d'Antraigues la neige est bien présente et le pilote normand préférera laisser passer la Fiat d'Alcide Paganelli (partie derrière lui avec des pneus cloutés) pour prendre ses traces, perdant plus de cinq minutes dans ce secteur. Ayant fait le même choix que Thérier mais bénéficiant du passage d'autres concurrents, Waldegård perdra quant à lui trois minutes. Ce sont Nicolas et Darniche qui vont se montrer les plus rapides mais Munari n'est pas loin des temps des pilotes Alpine et prend le commandement de la course devant Nicolas, Mäkinen et Larrousse, ce dernier ayant limité les dégâts en changeant au dernier moment ses pneus «Racing» pour des pneus légèrement cloutés. La burle sévit dans le secteur de Burzet, des congères se forment et les organisateurs envisagent un moment d'annuler la quatrième épreuve spéciale, finalement maintenue. Le cloutage maximal (500 clous par pneu[8]) s'impose, mais pour ceux ayant déjà disputé le tronçon précédent avec ce type de monte un dilemme se pose, les clous s'étant partiellement usés sur la partie sèche des premiers kilomètres. Aucune assistance n'est prévue entre Antraigues et Burzet, aussi est-il impossible de pointer dans le temps imparti en cas de changement de roues, et certains prennent le risque de conserver la même monte. C'est le cas de Darniche qui, malgré près d'une minute et demie perdue sur Munari, remonte à à la deuxième place à seulement trois secondes du pilote italien, qui a dû concéder deux minutes de pénalités routières. Troisième, Andersson est à une demi-minute, précédant Nicolas et Mäkinen, ce dernier, qui domine toujours le groupe 2, accusant désormais trois minutes et demie de retard sur les deux premiers. Waldegård le talonne. Derrière, Andruet et Fall sont à plus de cinq minutes, suivis de près par l'Alpine de Jean-Marie Jacquemin, de loin le meilleur des pilotes privés. Les autres ont plus de dix minutes de retard. Quatorzième sur son Alfa Romeo, Guy Chasseuil est en tête du groupe 1, en lutte serrée avec l'Opel de Jean Ragnotti. Les conditions très difficiles ont entraîné de nombreux abandons, soixante-quatorze équipages étant déjà hors course.

| Pos. | Pilote | Copilote | Voiture | Groupe | Temps | Écart |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | Lancia Fulvia coupé HF | 4 | 1 h 46 min 55 s | |||

| 2 | Alpine A110 1600 S | 4 | 1 h 46 min 58 s | + 3 s | ||

| 3 | Alpine A110 1600 S | 4 | 1 h 47 min 30 s | + 35 s | ||

| 4 | Alpine A110 1600 S | 4 | 1 h 48 min 08 s | + 1 min 13 s | ||

| 5 | Ford Escort RS1600 | 2 | 1 h 50 min 28 s | + 3 min 33 s | ||

| 6 | Porsche 911 S | 4 | 1 h 50 min 33 s | + 3 min 38 s | ||

| 7 | Alpine A110 1600 S | 4 | 1 h 52 min 20 s | + 5 min 25 s | ||

| 8 | Datsun 240 Z | 4 | 1 h 52 min 51 s | + 5 min 56 s | ||

| 9 | Alpine A110 1600 S | 4 | 1 h 52 min 55 s | + 6 min 00 s | ||

| 10 | Porsche 911 S | 4 | 1 h 56 min 56 s | + 10 min 01 s | ||

| 11 | Ford Escort RS1600 | 2 | 1 h 58 min 15 s | + 11 min 20 s | ||

| 12 | Datsun 240Z | 4 | 1 h 58 min 35 s | + 11 min 40 s | ||

| 13 | Fiat 124 Spider | 4 | 1 h 59 min 26 s | + 12 min 31 s | ||

| 14 | Alfa Romeo 2000 GTV | 1 | 2 h 00 min 15 s | + 13 min 20 s | ||

| 15 | Alpine A110 1600 S | 4 | 2 h 00 min 35 s | + 13 min 40 s | ||

| 16 | Opel Ascona 1900 | 1 | 2 h 00 min 38 s | + 13 min 43 s |

Vals-les-Bains - Chambéry[modifier | modifier le code]

Si la route reste très enneigée vers Saint-Jean-en-Royans le mardi soir, les conditions sont redevenues bien meilleures, la visibilité étant correcte et le vent absent. Les Alpine dominent une nouvelle fois, Thérier et Andruet faisant presque jeu égal, devant leurs trois compagnons d'écurie. Darniche prend la tête de la course devant son coéquipier Andersson, Munari rétrogradant au troisième rang, à seulement une seconde du Suédois. Quatrième, Waldegård est à près de quatre minutes du pilote italien, tandis qu'Andruet a dépassé Mäkinen pour le gain de la cinquième place. Pénalisé de plus de dix minutes à cause d'un problème d'allumeur, Nicolas a chuté à la neuvième place. Dans la Chartreuse, toujours sur neige damée, c'est au tour d'Andruet de réaliser le meilleur temps, devant Thérier Andersson et Darniche, celui-ci ne possédant plus que trois secondes d'avance sur le Suédois aux portes de Chambéry. À moins d'une demi-minute, Munari est le seul à résister aux pilotes Alpine tandis qu'Andruet possède maintenant près d'une minute d'avance sur Waldegård. Sixième devant l'étonnant Jacquemin, Mäkinen domine toujours le groupe 2. Une sortie de route a coûté vingt-trois minutes de pénalisations à Fall et l'a relégué au delà de la vingtième place.

| Pos. | Pilote | Copilote | Voiture | Groupe | Temps | Écart |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | Alpine A110 1600 S | 4 | 2 h 45 min 09 s | |||

| 2 | Alpine A110 1600 S | 4 | 2 h 45 min 12 s | + 3 s | ||

| 3 | Lancia Fulvia coupé HF | 4 | 2 h 45 min 36 s | + 27 s | ||

| 4 | Alpine A110 1600 S | 4 | 2 h 48 min 58 s | + 3 min 49 s | ||

| 5 | Porsche 911 S | 4 | 2 h 49 min 51 s | + 4 min 42 s | ||

| 6 | Ford Escort RS1600 | 2 | 2 h 51 min 03 s | + 5 min 54 s | ||

| 7 | Alpine A110 1600 S | 4 | 2 h 53 min 07 s | + 7 min 58 s | ||

| 8 | Alpine A110 1600 S | 4 | 2 h 57 min 56 s | + 12 min 47 s | ||

| 9 | Alpine A110 1600 S | 4 | 2 h 58 min 51 s | + 13 min 42 s | ||

| 10 | Porsche 911 S | 4 | 2 h 58 min 53 s | + 13 min 44 s | ||

| 11 | Fiat 124 Spider | 4 | 2 h 59 min 32 s | + 14 min 23 s | ||

| 12 | Ford Escort RS1600 | 2 | 2 h 59 min 59 s | + 14 min 50 s |

Chambéry - Monaco[modifier | modifier le code]

L'épreuve de Saint-Barthélemy ayant été annulée, les concurrents doivent effectuer, de nuit, une longue liaison avant de rejoindre le départ de l'épreuve chronométrée suivante, au départ de Chorges, où l'enneigement est important. Le terrain convient parfaitement aux voitures puissantes et Waldegård effectue le meilleur temps, revenant à seulement cinq secondes d'Andruet, qui conserve de justesse sa quatrième place. Avec Son Escort groupe 2, Mäkinen réalise également une excellente performance, ne concédant qu'une poignée de secondes à la Porsche. Darniche s'est montré moins rapide qu'Andersson qui s'empare du commandement de la course, Munari s'étant rapproché des deux premiers. Thérier a pris le risque de ne pas changer ses pneus pour ne pas subir de pénalité supplémentaire et, avec un cloutage insuffisant, est sorti de la route du côté de Séchilienne, dans un passage particulièrement glissant, abandonnant sur place. Longue de près de quarante kilomètres, la dernière spéciale se déroule sur route sèche. Larrousse exploite parfaitement la puissance de sa Porsche et domine nettement ses adversaires ; alors que son coéquipier Waldegård est sorti de la route après quelques centaines de mètres, le pilote français domine nettement ses adversaires et remonte à la cinquième place du classement général, à plus de treize minutes toutefois d'Andersson et de Darniche qui terminent le parcours commun aux deux premières places, seulement trois secondes les séparant. Munari, toujours troisième, est à quarante secondes, Andruet quatre minutes plus loin. Près de cinquante pilotes Mäkinen ont été pénalisés de cinq minutes pour excès de vitesse en liaison, dont Mäkinen qui rétrograde à la huitième place derrière Nicolas et Aaltonen ; il reste toutefois en tête du groupe 2. Chasseuil a subi la même peine ; douzième au classement générale, il mène toujours le groupe 1 (avec plus de deux minutes d'avance sur Ragnotti, son principal adversaire dans cette catégorie), tandis que le groupe 3 est toujours nettement dominé par Henry, vingtième au classement général. Malgré sa voiture endommagée, Waldegård est parvenu à rallier la principauté mais sera déclaré hors course, ayant perdu trop de temps à l'assistance. Seulement cinquante-deux voitures ont achevé le parcours commun dans les délais, mais certaines ne sont pas en état de continuer la course.

| Pos. | Pilote | Copilote | Voiture | Groupe | Temps | Écart |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | Alpine A110 1600 S | 4 | 3 h 32 min 54 s | |||

| 2 | Alpine A110 1600 S | 4 | 3 h 32 min 57 s | + 3 s | ||

| 3 | Lancia Fulvia coupé HF | 4 | 3 h 33 min 04 s | + 40 s | ||

| 4 | Alpine A110 1600 S | 4 | 3 h 37 min 20 s | + 4 min 26 s | ||

| 5 | Porsche 911 S | 4 | 3 h 46 min 27 s | + 13 min 33 s | ||

| 6 | Alpine A110 1600 S | 4 | 3 h 47 min 22 s | + 14 min 28 s | ||

| 7 | Datsun 240Z | 4 | 3 h 49 min 44 s | + 16 min 50 s | ||

| 8 | Ford Escort RS1600 | 2 | 3 h 52 min 18 s | + 19 min 24 s | ||

| 9 | Ford Escort RS1600 | 2 | 3 h 56 min 47 s | + 23 min 53 s | ||

| 10 | Fiat 124 Spider | 4 | 4 h 00 min 13 s | + 27 min 19 s | ||

| 11 | Lancia Fulvia coupé HF | 4 | 4 h 01 min 35 s | + 28 min 41 s | ||

| 12 | Alfa Romeo 2000 GTV | 1 | 4 h 04 min 02 s | + 31 min 08 s | ||

| 13 | Alpine A110 1600 S | 4 | 4 h 05 min 27 s | + 32 min 33 s | ||

| 14 | Opel Ascona 1900 | 1 | 4 h 06 min 22 s | + 33 min 28 s | ||

| 15 | Lancia Fulvia coupé HF | 4 | 4 h 06 min 46 s | + 33 min 52 s | ||

| 16 | Fiat 124 Spider | 4 | 4 h 06 min 54 s | + 34 min 00 s | ||

| 17 | Datsun 240 Z | 4 | 4 h 11 min 07 s | + 38 min 13 s | ||

| 18 | BMW 2002 Ti | 2 | 4 h 12 min 33 s | + 39 min 39 s | ||

| 19 | Alpine A110 1600 S | 4 | 4 h 17 min 03 s | + 44 min 09 s | ||

| 20 | Alpine A110 1600 | 3 | 4 h 18 min 10 s | + 45 min 16 s | ||

| 21 | Opel Ascona 1900 | 2 | 4 h 18 min 22 s | + 45 min 28 s | ||

| 22 | BMW 2002 Ti | 1 | 4 h 23 min 14 s | + 50 min 20 s | ||

| 23 | Daf 55 | 2 | 4 h 24 min 42 s | + 51 min 48 s | ||

| 24 | Simca 1100 S | 1 | 4 h 30 min 54 s | + 58 min 00 s | ||

| 25 | Porsche 911 S | 4 | 4 h 36 min 53 s | + 1 h 03 min 59 s |

Épreuve complémentaire[modifier | modifier le code]

Monaco - Puget-Théniers[modifier | modifier le code]

Seulement trente-quatre équipages se présentent au départ de l'épreuve complémentaire, le jeudi soir. Les organisateurs ont rectifié le temps de Lampinen, qui avait été pénalisé par erreur de cinq minutes dans le secteur du Moulinon le mardi ; le pilote Lancia regagne ainsi deux places et se retrouve neuvième, passant devant Piot et Paganelli[7]. La route du col de la Madone est sèche, avec seulement quelques passages boueux. Sur sa puissante Porsche, Larrousse est le plus rapide mais Darniche réalise le deuxième temps, battant son coéquipier Andersson et le dépossédant, pour cinq secondes, du commandement de la course. Munari conserve la troisième place, à une minute des deux Alpine de tête. En difficulté avec son embrayage, Mäkinen termine la spéciale mais renonce aussitôt après, Piot menant désormais le groupe 2. Nicolas est sorti de la route et a abandonné, tout comme Paganelli dont la transmission a lâché avant le départ de la spéciale. Le col de Turini est enneigé et les Alpine dominent, Darniche creusant l'écart sur son coéquipier Andersson, relégué à près d'une demi-minute. Munari a commis l'erreur de partir avec des pneus pas suffisamment cloutés ; il conserve la troisième place, devant Andruet, mais accuse maintenant trois minute de retard. Darniche se montre encore le meilleur dans le col de la Couillole, un peu moins enneigé que celui de Turini, et conforte nettement sa position en tête, Andersson perdant plus de deux minutes et demie à cause d'une boîte de vitesses défectueuse, ne pouvant plus sélectionner que les troisième et cinquième rapports. Le pilote suédois conserve de justesse sa deuxième place, n'ayant plus que six secondes d'avance sur Munari. Surpris par une plaque de verglas, Andruet est sorti de la route et a endommagé la direction de son Alpine ; il parviendra à faire redresser la biellette tordue dans un garage local mais concédera six minutes de pénalisation supplémentaires, conservant toutefois sa quatrième place, devant Larrousse et Aaltonen. Huitième à une vingtaine de secondes de Lampinen, Piot est toujours largement en tête du groupe 2. Neuvième, Chasseuil mène toujours le groupe 1, avec plus de deux minutes d'avance sur son rival Ragnotti, douzième au classement général.

| Pos. | Pilote | Copilote | Voiture | Groupe | Temps | Écart |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | Alpine A110 1600 S | 4 | 4 h 30 min 54 s | |||

| 2 | Alpine A110 1600 S | 4 | 4 h 34 min 07 s | + 3 min 13 s | ||

| 3 | Lancia Fulvia coupé HF | 4 | 4 h 34 min 13 s | + 3 min 19 s | ||

| 4 | Alpine A110 1600 S | 4 | 4 h 43 min 22 s | + 12 min 28 s | ||

| 5 | Porsche 911 S | 4 | 4 h 46 min 08 s | + 15 min 14 s | ||

| 6 | Datsun 240Z | 4 | 4 h 49 min 06 s | + 18 min 12 s | ||

| 7 | Lancia Fulvia coupé HF | 4 | 4 h 57 min 22 s | + 26 min 28 s | ||

| 8 | Ford Escort RS1600 | 2 | 4 h 57 min 44 s | + 26 min 50 s | ||

| 9 | Alfa Romeo 2000 GTV | 1 | 5 h 07 min 43 s | + 36 min 49 s | ||

| 10 | Lancia Fulvia coupé HF | 4 | 5 h 09 min 15 s | + 38 min 21 s | ||

| 11 | Alpine A110 1600 S | 4 | 5 h 09 min 48 s | + 38 min 54 s | ||

| 12 | Opel Ascona 1900 | 1 | 5 h 10 min 05 s | + 39 min 11 s | ||

| 13 | Datsun 240 Z | 4 | 5 h 11 min 47 s | + 40 min 53 s | ||

| 14 | Alpine A110 1600 | 3 | 5 h 28 min 02 s | + 57 min 08 s |

Puget-Théniers - Monaco[modifier | modifier le code]

Sa boîte ne pouvant être réparée, Andersson renonce, estimant que certaines montées du parcours ne peuvent être franchies en troisième. Darniche se montre une nouvelle fois le plus rapide au second passage du col de Turini, Munari (désormais deuxième) accusant maintenant près de quatre minutes de retard sur le Français. Andruet est à douze minutes, Larrousse à plus d'un quart d'heure. La cause semble entendue pour la victoire mais au deuxième passage de la Couillole la boîte de vitesses de l'Alpine du leader commence à se bloquer. Darniche parvient au terme de la spéciale, ayant perdu plus d'une minute sur ses poursuivants ; il est alors toujours en tête mais aussitôt après la boîte se bloque définitivement et il est contraint à l'abandon. Andruet est légèrement sorti de la route cinq cents mètres après le départ de Saint-Sauveur et a crevé un pneu et endommagé une nouvelle fois sa direction. Il parvient cependant à rallier Beuil après une nouvelle «touchette», ayant perdu plus de cinq minutes dans ce secteur ; il est alors toujours troisième mais sa voiture est devenue inconduisible et il renonce à son tour. Munari se retrouve en tête avec près de treize minutes d'avance sur Larrousse et quinze sur Aaltonen. Chasseuil, qui menait toujours le groupe 1, rejoint son assistance pour y abandonner, pont arrière hors d'usage, Ragnotti se retrouvant en tête en tourisme de série. Dès lors, la course est jouée et Munari va désormais lever le pied. Les deux derniers tronçons chronométrés n'apporteront pas de changement significatif, le champion italien remportant sa première victoire en principauté loin devant Larrousse et Aaltonen. Cinquième derrière Lampinen, Piot s'impose en groupe 2 tandis que Ragnotti, neuvième, fait de même en groupe 1. En groupe 3, la victoire revient à l'Alpine de Henry, onzième au classement général derrière celle de Pat Moss-Carlsson, qui remporte la coupe des dames. Seulement vingt-quatre équipages ont atteint l'arrivée.

Classements intermédiaires[modifier | modifier le code]

Classements intermédiaires des pilotes après chaque épreuve spéciale[8]

Parcours commun (ES1 à ES9)

|

Épreuve complémentaire (ES10 à ES16)

|

Classements par groupe[modifier | modifier le code]

Groupe 1[modifier | modifier le code]

| Pos | no | Pilote | Copilote | Voiture | Temps | Écart | Class. général |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 16 | Opel Ascona 1900 | 6 h 44 min 10 s | 9e à 46 min 15 s | |||

| 2 | 61 | BMW 2002 Ti | 7 h 07 min 06 s | + 22 min 56 s | 14e à 1 h 09 min 11 s | ||

| 3 | 34 | Simca 1100 S | 7 h 21 min 33 s | + 35 min 18 s | 16e à 1 h 23 min 38 s |

Groupe 2[modifier | modifier le code]

| Pos | no | Pilote | Copilote | Voiture | Temps | Écart | Class. général |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 7 | Ford Escort RS1600 | 6 h 26 min 23 s | 5e à 28 min 28 s | |||

| 2 | 32 | Opel Ascona 1900 | 7 h 02 min 03 s | + 35 min 40 s | 12e à 1 h 04 min 08 s | ||

| 3 | 67 | BMW 2002 Ti | 7 h 11 min 31 s | + 45 min 08 s | 15e à 1 h 13 min 36 s |

Groupe 3[modifier | modifier le code]

| Pos | no | Pilote | Copilote | Voiture | Temps | Écart | Class. général |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 29 | Alpine A110 1600 S | 6 h 58 min 18 s | 11e à 1 h 00 min 23 s | |||

| 2 | 50 | Porsche 911 S | 7 h 29 min 09 s | + 30 min 51 s | 17e à 1 h 31 min 14 s |

Groupe 4[modifier | modifier le code]

| Pos | no | Pilote | Copilote | Voiture | Temps | Écart | Class. général |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 14 | Lancia Fulvia coupé HF | 5 h 57 min 55 s | Vainqueur absolu | |||

| 2 | 4 | Porsche 911 S | 6 h 08 min 45 s | + 10 min 50 s | 2e à 10 min 50 s | ||

| 3 | 5 | Datsun 240Z | 6 h 12 min 35 s | + 14 min 40 s | 3e à 14 min 40 s |

Équipages de tête[modifier | modifier le code]

- ES1 à ES2 :

Björn Waldegård -

Björn Waldegård -  Hans Thorszelius (Porsche 911 S)

Hans Thorszelius (Porsche 911 S) - ES3 à ES4 :

Sandro Munari -

Sandro Munari -  Mario Mannucci (Lancia Fulvia coupé HF)

Mario Mannucci (Lancia Fulvia coupé HF) - ES5 à ES7 :

Bernard Darniche -

Bernard Darniche -  Alain Mahé (Alpine A110 1600 S)

Alain Mahé (Alpine A110 1600 S) - ES8 à ES9 :

Ove Andersson -

Ove Andersson -  John Davenport (Alpine A110 1600 S)

John Davenport (Alpine A110 1600 S) - ES10 à ES14 :

Bernard Darniche -

Bernard Darniche -  Alain Mahé (Alpine A110 1600 S)

Alain Mahé (Alpine A110 1600 S) - ES15 à ES16 :

Sandro Munari -

Sandro Munari -  Mario Mannucci (Lancia Fulvia coupé HF)

Mario Mannucci (Lancia Fulvia coupé HF)

- jusqu'au C.H. n°3, la plupart des équipages de pointe à égalité, sans pénalité routière

Lars-Erik Torph -

Lars-Erik Torph -  Bo Thorszelius (Toyota Celica Twincam Turbo) : du C.H. n°4 au C.H. n°9

Bo Thorszelius (Toyota Celica Twincam Turbo) : du C.H. n°4 au C.H. n°9 Lars-Erik Torph -

Lars-Erik Torph -  Bo Thorszelius (Toyota Celica Twincam Turbo) &

Bo Thorszelius (Toyota Celica Twincam Turbo) &  Björn Waldegård -

Björn Waldegård -  Fred Gallagher (Toyota Celica Twincam Turbo) : C.H. n°10

Fred Gallagher (Toyota Celica Twincam Turbo) : C.H. n°10 Lars-Erik Torph -

Lars-Erik Torph -  Bo Thorszelius (Toyota Celica Twincam Turbo) : du C.H. n°11 au C.H. n°30

Bo Thorszelius (Toyota Celica Twincam Turbo) : du C.H. n°11 au C.H. n°30 Lars-Erik Torph -

Lars-Erik Torph -  Bo Thorszelius (Toyota Celica Twincam Turbo) &

Bo Thorszelius (Toyota Celica Twincam Turbo) &  Björn Waldegård -

Björn Waldegård -  Fred Gallagher (Toyota Celica Twincam Turbo) : du C.H. n°31 au C.H. n°37

Fred Gallagher (Toyota Celica Twincam Turbo) : du C.H. n°31 au C.H. n°37 Lars-Erik Torph -

Lars-Erik Torph -  Bo Thorszelius (Toyota Celica Twincam Turbo) : du C.H. n°38 au C.H. n°39

Bo Thorszelius (Toyota Celica Twincam Turbo) : du C.H. n°38 au C.H. n°39 Björn Waldegård -

Björn Waldegård -  Fred Gallagher (Toyota Celica Twincam Turbo) : du C.H. n°40 au C.H. n°77

Fred Gallagher (Toyota Celica Twincam Turbo) : du C.H. n°40 au C.H. n°77

Vainqueurs d'épreuves spéciales[modifier | modifier le code]

Björn Waldegård -

Björn Waldegård -  Hans Thorszelius (Porsche 911 S) : 3 spéciales (ES 1, 2, 8)

Hans Thorszelius (Porsche 911 S) : 3 spéciales (ES 1, 2, 8) Bernard Darniche -

Bernard Darniche -  Alain Mahé (Alpine A110 1600 S) : 3 spéciales (ES 11 à 13)

Alain Mahé (Alpine A110 1600 S) : 3 spéciales (ES 11 à 13) Gérard Larrousse -

Gérard Larrousse -  Jean-Claude Perramond (Porsche 911 S) : 3 spéciales (ES 9, 10, 16)

Jean-Claude Perramond (Porsche 911 S) : 3 spéciales (ES 9, 10, 16) Jean-Pierre Nicolas -

Jean-Pierre Nicolas -  Michel Vial (Alpine A110 1600 S) : 1 spéciale (ES 3)

Michel Vial (Alpine A110 1600 S) : 1 spéciale (ES 3) Sandro Munari -

Sandro Munari -  Mario Mannucci (Lancia Fulvia coupé HF) : 1 spéciale (ES 4)

Mario Mannucci (Lancia Fulvia coupé HF) : 1 spéciale (ES 4) Jean-Luc Thérier -

Jean-Luc Thérier -  Claude Roure (Alpine A110 1600 S) : 1 spéciale (ES 5)

Claude Roure (Alpine A110 1600 S) : 1 spéciale (ES 5) Jean-Claude Andruet -

Jean-Claude Andruet -  Pierre Pagani (Alpine A110 1600 S) : 1 spéciale (ES 6)

Pierre Pagani (Alpine A110 1600 S) : 1 spéciale (ES 6) Rauno Aaltonen -

Rauno Aaltonen -  Jean Todt (Datsun 240Z) : 1 spéciale (ES 14)

Jean Todt (Datsun 240Z) : 1 spéciale (ES 14) Simo Lampinen -

Simo Lampinen -  Sölve Andreasson (Lancia Fulvia coupé HF) : 1 spéciale (ES 15)

Sölve Andreasson (Lancia Fulvia coupé HF) : 1 spéciale (ES 15)

Résultats des principaux engagés[modifier | modifier le code]

| No | Pilote | Copilote | Voiture | Groupe | Classement général | Class. groupe | Commentaire |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | Alpine A110 1600 S | 4 | ab. dans la 8e spéciale (sortie de route) | - | |||

| 2 | Lancia Fulvia coupé HF | 4 | ab. après la 1re spéciale (radiateur) | - | |||

| 3 | Fiat 124 Spider | 4 | ab. avant la 10e spéciale (transmission) | - | |||

| 4 | Porsche 911 S | 4 | 2e à 10 min 50 s | 2e | 10 min de pénalisations routières | ||

| 5 | Datsun 240Z | 4 | 3e à 14 min 40 s | 3e | 9 min de pénalisations routières | ||

| 6 | Alpine A110 1600 S | 4 | ab. après la 14e spéciale (suite à sortie de route) | - | classé 26e à 4 h 26 min 32 s | ||

| 7 | Ford Escort RS1600 | 2 | 5e à 28 min 28 s | 1er | 10 min de pénalisations routières | ||

| 8 | Lancia Fulvia coupé HF | 4 | ab. après la 8e spéciale (boîte de vitesses) | - | |||

| 9 | Opel Manta 1900 | 2 | ab. dans la 4e spéciale (sortie de route) | - | |||

| 10 | Alfa Romeo 2000 GTV | 1 | ab. après la 14e spéciale (transmission) | - | classé 27e à 4 h 54 min 52 s | ||

| 11 | Alpine A110 1600 S | 4 | ab. après la 12e spéciale (boîte de vitesses) | - | classé 28e à 5 h 36 min 12 s | ||

| 12 | Fiat 124 Spider | 4 | ab. au départ du parcours commun (pilote malade) | - | |||

| 14 | Lancia Fulvia coupé HF | 4 | 1er | 1er | |||

| 15 | Porsche 911 S | 4 | ab. après la 9e spéciale (hors délai) | - | |||

| 16 | Opel Ascona 1900 | 1 | 9e à 46 min 15 s | 1er | 12 min de pénalisations routières | ||

| 17 | Alpine A110 1600 S | 4 | ab. après la 14e spéciale (boîte de vitesses) | - | classé 25e à 4 h 15 min 29 s | ||

| 18 | Polski Fiat 125P | 2 | ab. dans la 5e spéciale (sortie de route) | - | |||

| 19 | Ford Escort RS1600 | 2 | ab. après la 10e spéciale (embrayage) | - | classé 31e à 7 h 14 min 14 s | ||

| 20 | Datsun 240 Z | 4 | ab. dans la 14e spéciale (demi-arbre) | - | classé 29e à 5 h 36 min 55 s | ||

| 21 | Lancia Fulvia coupé HF | 4 | 4e à 22 min 09 s | 4e | 16 min de pénalisations routières | ||

| 22 | Wartburg 353 | 2 | ab. dans le parcours commun | - | |||

| 23 | Alpine A110 1600 S | 4 | ab. dans la 10e spéciale (sortie de route) | - | classé 33e à 12 h 49 min 27 s | ||

| 24 | Opel Ascona SR | 2 | ab. dans la 4e spéciale (sortie de route) | - | |||

| 25 | Citroën SM | 2 | ab. après la 5e spéciale (cardan) | - | |||

| 26 | Lancia Fulvia coupé HF | 4 | 6e à 36 min 22 s | 5e | 18 min de pénalisations routières | ||

| 27 | Fiat 124 Spider | 4 | 8e à 44 min 22 s | 7e | 10 min de pénalisations routières | ||

| 29 | Alpine A110 1600 | 3 | 11e à 1 h 00 min 23 s | 1er | 26 min 30 s de pénalisations routières | ||

| 30 | Daf 55 | 2 | 18e à 1 h 06 min 23 s | 4e | 30 min de pénalisations routières | ||

| 31 | Alfa Romeo 2000 | 1 | ab. après la 9e spéciale (hors délai) | - | |||

| 32 | Opel Ascona 1900 | 2 | 12e à 1 h 04 min 08 s | 2e | 17 min de pénalisations routières | ||

| 33 | Alpine A110 1600 S | 4 | 7e à 36 min 58 s | 6e | 15 min 30 s de pénalisations routières | ||

| 34 | Simca 1100 S | 1 | 16e à 1 h 23 min 38 s | 3e | 29 min 30 s de pénalisations routières | ||

| 35 | Alpine A110 1600 S | 4 | ab. après la 9e spéciale (accident) | - | |||

| 36 | Alfa Romeo 2000 GTV | 1 | ab. après la 9e spéciale (hors délai) | - | |||

| 37 | Ford Escort Mexico | 2 | ab. dans le parcours commun (alternateur) | - | |||

| 39 | Citroën DS 21 | 1 | 19e à 1 h 46 min 02 s | 4e | 57 min de pénalisations routières | ||

| 60 | Alpine A110 1600 S | 4 | 10e à 55 min 13 s | 8e | 23 min de pénalisations routières |

Comité exécutif extraordinaire du 18 décembre de la FISA[modifier | modifier le code]

À la suite de l'appel déposé par Peugeot lors du dernier Rallye Sanremo, la Fédération internationale du sport automobile (FISA) a convoqué un comité exécutif extraordinaire le 18 décembre 1984. Jugeant illégale l'exclusion de ses voitures au départ de la quatrième étape de la manche italienne du championnat, le constructeur français réclame soit un classement arrêté à l'issue de la troisième étape, soit l'annulation des résultats de cette épreuve[9]. À l'issue de cette réunion, décision a été prise de ne pas prendre en compte les résultats de cette manche ni pour le championnat du monde (constructeurs et conducteurs), ni pour le championnat national italien. L'appel aussitôt déposé par la Scuderia Lancia contre cette décision restera sans suite. Le classement du championnat du monde des constructeurs 1986 est établi sur la base de dix épreuves au lieu des onze disputées (avec retenue des sept meilleurs résultats), celui des conducteurs sur la base de douze épreuves au lieu des treize disputées (avec retenue des huit meilleurs résultats et non plus sept). L'effet a peu d'impact sur le championnat des constructeurs (Peugeot était déjà assuré du titre quelque soit la conclusion), mais en revanche le titre de champion du monde passe des épaules de Markku Alén (privé des vingt points de la victoires au SanRemo) à celles de Juha Kankkunen[2].

Classement du championnat à l'issue de la course[modifier | modifier le code]

- attribution des points : 20, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 3, 2, 1 respectivement aux dix premières marques de chaque épreuve (sans cumul, seule la voiture la mieux classée de chaque constructeur marque des points)[10].

- sur dix épreuves qualificatives prévues pour le championnat international des marques 1972, neuf seront effectivement courues : devant se dérouler du 19 au 24 juin, la 32e édition de la Coupe des Alpes sera annulée.

| Pos. | Marque | Points | M-C |

SUE |

SAF |

MAR |

ACR |

ALP |

AUT |

SAN |

PRE |

RAC |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | Lancia | 32 | 20 | 12 | ||||||||

| 2 | Porsche | 30 | 15 | 15 | ||||||||

| 3 | Saab | 20 | - | 20 | ||||||||

| 4 | Datsun | 12 | 12 | - | ||||||||

| 4= | Opel | 12 | 2 | 10 | ||||||||

| 6 | Ford | 8 | 8 | - | ||||||||

| 7 | BMW | 6 | - | 6 | ||||||||

| 8 | Alpine-Renault | 4 | 4 | - | ||||||||

| 9 | Fiat | 3 | 3 | - |

Classement du championnat de France 1973[modifier | modifier le code]

| Place | Pilote | Voiture | Points | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1er | Jean-Luc Thérier | Renault 17 TS & Alpine A110 | 731 | ab | 1er | 3e | ||||||||||

| 2e | Jean-Pierre Nicolas | Renault 12 Gordini & Alpine A110 | 708 | 1er | 3e | 1er | ||||||||||

| 3e | Bernard Fiorentino | Simca CG Proto MC | 462 | 1er | 1er | 1er | 1er | 1er | 1er | 1er |

Contexte avant la course[modifier | modifier le code]

Le championnat du monde[modifier | modifier le code]

Depuis la saison précédente, la Formule 1 a adopté la réglementation trois litres pour les monoplaces à moteur atmosphérique, avec également possibilité d'utilisation de moteurs suralimentés, un coefficient deux étant alors appliqué pour la cylindrée (soit un maximum de 1 500 cm3 en cas d'utilisation d'un compresseur volumétrique ou d'un turbocompresseur). La réglementation s'appuie sur les points suivants[11] :

- pas de cylindrée minimale

- cylindrée maximale : 3 000 cm3 si moteur atmosphérique ou 1 500 cm3 si moteur suralimenté

- poids minimal : 500 kg (à sec)

- roues non carénées

- double circuit de freinage obligatoire

- arceau de sécurité obligatoire (le haut du cerceau devant dépasser le casque du pilote)

- démarreur de bord obligatoire

- carburant commercial obligatoire

- ravitaillement en huile interdit durant la course

- distance minimale d'un Grand Prix : 300 km

- distance maximale d'un Grand Prix : 400 km

- distance minimale pour être classé : 90% de la distance parcourue par le vainqueur

Dominatrices en 1966, les Brabham se sont de nouveau montrées les plus rapides en ce début de saison 1967. Malchanceux lors des deux premières manches, le champion du monde Jack Brabham n'a toutefois pu tirer son épingle du jeu, alors que son coéquipier Denny Hulme, vainqueur du Grand Prix de Monaco, a pris la tête du championnat du monde. Malgré la sortie d'un nouveau modèle, plus compact, la domination des monoplaces du pilote-constructeur australien devrait cependant être contestée avec l'arrivée de la dernière création de Colin Chapman, l'ultralégère Lotus 49, dotée d'un puissant V8 développé par Cosworth, en partenariat avec Ford, donné pour plus de 400 chevaux. Les deux premiers exemplaires viennent d'être achevés et feront leurs débuts en course aux mains de Jim Clark et de Graham Hill. Améliorées depuis l'an dernier, les puissantes monoplaces de la Scuderia Ferrari doivent également figurer parmi les favorites, mais l'équipe italienne a subi une lourde perte avec la disparition de son premier pilote, Lorenzo Bandini, quelques jours après son terrible accident de Monaco[12].

Le circuit[modifier | modifier le code]

Projeté au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le circuit permanent de Zandvoort, situé près de Haarlem, fut inauguré en 1948, avec l'organisation d'une épreuve de Formule 1 remportée par le Prince Bira, sur Maserati[13]. Il est régulièrement utilisé pour les courses automobiles internationales et, plus occasionnellement, pour des compétitions cyclistes et motocyclistes. Son tracé sinueux, longeant la mer du Nord, sillonne les dunes, les vents marins entraînant de fréquentes projections de sable, souvent préjudiciables aux mécaniques de course et rendant l'adhérence précaire. Vainqueur à trois reprises du Grand Prix des Pays-Bas, Jim Clark détient le record de la piste, ayant accompli en course un tour à 166,6 km/h de moyenne au volant de sa Lotus F1, en 1965[14]. L'année suivante, le pilote-constructeur Jack Brabham avait tourné à plus de 171 km/h de moyenne au cours des essais mais le record officiel n'avait pas été amélioré le jour de la course, la piste étant maculée d'huile[15].

Monoplaces en lice[modifier | modifier le code]

- Brabham BT19, BT20 et BT24 "Usine"

Alors que tous les autres constructeurs de F1 ont adopté la structure monocoque, Jack Brabham et son associé Ron Tauranac restent des adeptes de la structure multitubulaire. Le châssis de la nouvelle BT24, pratiquement identique à la BT23 de Formule 2 apparue en mars, est constitué de tubes soudés.

Jack Brabham a amené sa nouvelle BT24, destinée à remplacer les BT19 BT24 : 510 kg boîte 5 Hewland DG300 - châssis multitubulaire pratiquement identique à celui de la BT23 (F2) - (réf AA 1967) - Moteur 740 : 330 ch à 8000 tr/min [16] - premiers tours de roue BT20 : 565 kg - Moteur 620 : 315 chevaux à 8000 tr/min - châssis en tubes ovales - voies légèrement élargies BT19 : 540 kg - Moteur 620 : 315 chevaux à 8000 tr/min - châssis en tubes ronds[17]

La nouvelle BT24 n'est pas tout à fait prête et Jack Brabham s'aligne sur la BT19 qui lui a valu de nombreux succès en 1966. Cette monoplace à châssis multitubulaire est équipée d'un moteur V8 Repco développé à partir d'un bloc en aluminum d'Oldsmobile F-85, dans une version comportant des culasses à échappement central. Alimenté par un système d'injection mécanique Lucas, il développe 315 chevaux à 7250 tr/min. Deuxième pilote de l'équipe, Denny Hulme dispose quant à lui de son habituelle BT20, techniquement très proche de la BT19 mais dont la structure, légèrement renforcée, est constituée de tubes ronds et non plus ovales[18]. Sa voiture est dotée de la première version du V8 Repco, avec sorties d'échappement à l'extérieur du vé, développant 300 chevaux à 7250 tr/min. Sur les deux monoplaces, la transmission est assurée par une boîte cinq vitesses Hewland. La BT19 accuse environ 540 kg sur la balance, la BT20, plus rigide, pesant environ 30 kg de plus. Les Brabham sont chaussées de pneus Goodyear[19]. Récemment embauché par la société Repco, le jeune ingénieur John Judd a élaboré une évolution du moteur V8, désormais entièrement réalisé en alliage léger et doté d'un allumage transistorisé Bosch[20], toute la partie mécanique étant assurée par le motoriste alors que les moteurs précédents étaient assemblés à partir des blocs Oldsmobile. Un exemplaire de ce nouveau V8 est disponible pour Monaco, mais ne sera utilisé qu'en cas de problème sur une des deux voitures ; il développe plus de 330 chevaux à 8000 tr/min, sa conception permettant toutefois d'atteindre 9000 tr/min[21].

- Brabham BT11 privée

Bob Anderson a engagé son ancienne Brabham BT11 à moteur quatre cylindres Climax FPF de 2,7 litres (260 chevaux à 6800 tr/min[22]). Anderson utilise des pneus Firestone[23].

- Ferrari 312 "Usine"

La Scuderia Ferrari étrenne à Monaco sa nouvelle version de la 312, avec profilage affiné et voies élargies par rapport au modèle 1966[24]. Trois monoplaces étaient initialement engagées pour Lorenzo Bandini, Ludovico Scarfiotti et Chris Amon, mais seuls deux châssis ont été achevés ; celui de Scarfiotti n'étant pas terminé, le pilote italien a dû déclarer forfait. Les deux voitures présentes sont dotées d'un moteur V12 à double allumage, avec distributions à trois soupapes par cylindre et tubulures d'échappement placées à l'intérieur du vé. L'alimentation est assurée par un système d'injection indirecte Lucas. La puissance maximale est donnée pour 390 chevaux à 10000 tr/min. Dotée d'une structure monocoque et d'une boîte cinq vitesses, ces voitures pèsent plus de 550 kg à vide et utilisent des pneus Firestone[25].

- Cooper T81 "Usine"

Le constructeur de Surbiton a préparé trois voitures pour l'épreuve monégasque, les deux habituelles deux T81 et une nouvelle version T81 B, allégée de vingt kilos par rapport aux modèles 1966 qui accusent 620 kg à vide sur la balance. Ces trois monoplaces à structure monocoque sont motorisées par un V12 Maserati dont la conception remonte à plus de dix ans. Devenu premier pilote après le départ de John Surtees pour Honda, Jochen Rindt fera débuter la T81B, son ancienne T81 (sur laquelle sera testée la dernière évolution du V12) faisant désormais office de mulet. Son coéquipier Pedro Rodríguez pilotera de nouveau la T81 avec laquelle il s'était imposé à Kyalami. Alimenté par un système d'injection Lucas et doté d'un double allumage (24 bougies), le moteur Maserati délivre environ 360 chevaux à 9000 tr/min dans sa configuration à deux soupapes par cylindres, la version 36 soupapes montée sur le mulet promettant 400 chevaux à 10000 tr/min. Équipées d'une boîte ZF à cinq rapports, les Cooper utilisent des pneus Firestone[26].

- Cooper T81 privées

Le Rob Walker Racing Team aligne sa Cooper T81 de 1966, toujours confiée au pilote suisse Joseph Siffert, qui vient de se classer troisième de la Course des Champions sur cette voiture[13], moins puissante que les Cooper officielles, son V12 Maserati à simple allumage ayant une puissance de l'ordre de 330 chevaux. Indisponible plusieurs mois après son accident au Grand Prix d'Allemagne 1966, Guy Ligier a racheté en début de saison l'ancien mulet de l'équipe officielle Cooper avec lequel il a disputé la Course des champions et l'International Trophy ; ayant cassé son moteur lors de cette dernière épreuve, Ligier a dû déclarer forfait pour Monaco[27] ; Joakim Bonnier a également renoncé à amener sa T81 personnelle, n'ayant pas eu le temps de faire réparer la fuite d'essence survenue à Silverstone[23].

- BRM P83 & P 115 "Usine"

Lourd et peu fiable, le moteur seize cylindres conçu en interne est loin d'avoir répondu aux attentes de l'équipe BRM. Il sera cependant utilisé cette saison encore, le nouveau moteur V12 devant le remplacer n'étant encore qu'au stade de projet. L'écurie britannique a amené deux P83 pour Jackie Stewart et Mike Spence, mais a également mis à disposition de Stewart une ancienne BRM P261 à moteur V8 deux litres, modèle plus agile et parfaitement adapté aux rues tourmentées de la principauté. Accusant 700 kg sur la balance, la P83 pèse 200 kg de plus que la P261 et malgré les 400 chevaux (obtenus à 10000 tr/min) de son moteur H16 à injection indirecte Lucas, ne s'est jamais montrée plus rapide sur les circuits sinueux que l'ancien modèle qui ne dispose que de 260 chevaux[28]. Sur le circuit monégasque, les pneus tendres Firestone sont parfaitement adaptés à la P261 mais s'usent trop rapidement sur les lourdes P83, chaussées pour la circonstance de gommes Dunlop, plus résistantes[29].

- BRM P83 privée

L'écurie dirigée par Tim Parnell aligne l'ancienne BRM P261 de Jackie Stewart, rachetée en début d'année à l'usine. Équipée d'un V8 2 litres de 260 chevaux et de pneus Dunlop, elle est confiée à Piers Courage[30].

- Lotus 49 "Usine"

Lotus 49 : 510 kg - V8 Cosworth DFV (Keith Duckworth) - monocoque - moteur porteur (4 points) - Boîte 5 ZF ? - 400 ch

Le nouveau V8 Cosworth DFV dont le Team Lotus aura l'exclusivité cette saison vient d'être présenté à la presse, les débuts de la Lotus 49 avec ce moteur sur la étant prévus lors du prochain Grand Prix des Pays-Bas. L'équipe de Colin Chapman a définitivement remisé ses modèles 43 à moteur 16 cylindres BRM, jugeant les modèles 33 plus compétitifs sur le circuit monégasque. La monoplace de Jim Clark est équipée d'un moteur V8 Climax FWMV (version MkIX, 1970 cm3, 240 chevaux à 8800 tr/min[31]), celle de Graham Hill d'un V8 BRM (1998 cm3, 260 chevaux). Les deux voitures sont dotées d'une boîte cinq vitesses Hewland et pèsent 500 kg. Elles sont chaussées de pneus Firestone[32].

- Lotus 33 privée

V8 BRM - 2070 cm3 - 280 chevaux - Boite 5 Hewland (moteur de rechange 1916 cm3 - 265 chevaux)

- Eagle T1G "Usine"

Après plusieurs mois de développement, le moteur V12 Weslake est désormais parfaitement au point et le pilote-constructeur Dan Gurney a démontré la compétitivité de l'Eagle T1G en remportant brillamment la Course des champions en mars dernier, l'équipe manquant de peu le doublé puisque sur un modèle identique Richie Ginther était deuxième avant rupture de la direction, à huit tours de l'arrivée[33]. Très bien finies, les Eagle, à structure monocoque, sont relativement lourdes (580 kg à vide) mais se révèlent très rapides en pointe grâce aux 410 chevaux délivrés par le V12. La nouvelle version allégée, en cours de réalisation chez Harvey Aluminium Inc., ne sera pas prête avant juin, Gurney et Ginther s'alignant une nouvelle fois sur les modèles 1966. Ces modèles sont dotés d'une boîte de vitesses Hewland à cinq rapports et utilisent des pneus Goodyear[34].

- Honda RA273 "Usine"

L'équipe japonaise a mis deux RA273 à disposition de John Surtees, le pilote britannique ayant le choix entre un modèle à voies larges et un modèle à voies plus étroites, a priori plus maniable sur le tourniquet monégasque. Avec leur structure monocoque constituée de tôles d'aluminium rivetées, incluant neuf outres à essence cloisonnées (dont une placée sous le siège), ces monoplaces affichent 740 kg sur la balance et sont les plus lourdes du plateau. Leur moteur V12 à 48 soupapes, en position longitudinale, est alimenté par un système d'injection indirecte Honda et fournit environ 420 chevaux à 10500 tr/min, le moteur pouvant atteindre 11000 tr/min. Les Honda sont pourvues d'une boîte de vitesses à cinq rapports et de pneus Goodyear[35].

- McLaren M4B "Usine"

Après les déboires rencontrés la saison précédente avec le V8 Ford dérivé des courses de championnat USAC, Bruce McLaren s'est tourné vers BRM pour la fourniture de moteurs de Formule 1, le constructeur de Bourne projetant une adaptation à la F1 son V12 initialement conçu pour les épreuves d'endurance. En attendant, McLaren peut disposer d'un V8 BRM de la série Tasman, qu'il a adapté sur un de ses châssis M4 de Formule 2. Dénommée M4B, la petite monoplace a été lestée pour atteindre le poids minimal de 500 kg. Dans sa version 2070 cm3, le V8 a une puissance de 280 chevaux. La McLaren utilise une boîte «5» Hewland et des pneus Goodyear[36].

- Matra MS5/6 "Usine"

Coureurs inscrits[modifier | modifier le code]

Qualifications[modifier | modifier le code]

Quatre séances qualificatives sont prévues, trois le vendredi (une heure et demie le matin, une heure le vendredi après-midi et une heure le vendredi soir), et une de deux heures le samedi après-midi précédant la course[38].

Première séance - vendredi 2 juin (matin)[modifier | modifier le code]

Il ne pleut pas mais le ciel est menaçant le vendredi matin, lorsque les premiers entraînements officiels commencent. Denny Hulme est l'un des premiers pilotes en piste et se montre d'emblée très compétitif sur sa Brabham. Le leader du championnat améliore bientôt le record officieux de la piste et s'installe au sommet de la hiérarchie avec un tour à près de 174 km/h de moyenne. Son coéquipier Jack Brabham teste de son côté sa nouvelle monoplace mais, n'ayant pas l'intention de l'utiliser en course, n'accomplit que quelques tours à son volant avant de reprendre son ancienne voiture, pour l'heure équipée d'un ancien moteur. Très attendues pour leur première sortie publique, les Lotus ne sont pas immédiatement compétitives, leur mise au point n'étant pas totalement achevée. Les rapports de boîte adoptés se révèlent mal adaptés au circuit et Jim Clark, qui découvre sa voiture, ne figure pas parmi les plus rapides tandis que la séance de Graham Hill est perturbée par quelques problèmes mécaniques. La performance réalisée par Hulme ne sera pas égalée, John Surtees et sa Honda échouant à trois dixièmes de seconde du Néo-Zélandais. Il devance Dan Gurney( qui a progressivement haussé le rythme sur sa nouvelle Eagle), la Ferrari de Chris Amon et la Cooper de Jochen Rindt. Aux mains de Jackie Stewart, la version allégé de la BRM à seize cylindres n'a pas vraiment convaincu son pilote, qui n'a pu faire mieux que le pilote-constructeur Bruce McLaren qui ne dispose que d'un moteur «deux litres».

| Pos. | Pilote | Écurie | Temps | Écart |

|---|---|---|---|---|

| 1 | Brabham-Repco | 1 min 26 s 8 | ||

| 2 | Honda | 1 min 27 s 1 | + 0 s 3 | |

| 3 | Eagle-Weslake | 1 min 27 s 7 | + 0 s 9 | |

| 4 | Ferrari | 1 min 27 s 9 | + 1 s 1 | |

| 5 | Cooper-Maserati | 1 min 27 s 9 | + 1 s 1 | |

| 6 | BRM | 1 min 28 s 2 | + 1 s 4 | |

| 7 | McLaren-BRM | 1 min 28 s 2 | + 1 s 4 | |

| 8 | Lotus-Ford | 1 min 28 s 4 | + 1 s 6 | |

| 9 | Brabham-Climax | 1 min 29 s 0 | + 2 s 2 | |

| 10 | Brabham-Repco | 1 min 29 s 1 | + 2 s 3 | |

| 11 | Ferrari | 1 min 30 s 3 | + 3 s 5 | |

| 12 | Cooper-Maserati | 1 min 30 s 3 | + 3 s 5 | |

| 13 | Ferrari | 1 min 30 s 5 | + 3 s 7 | |

| 14 | Lotus-Ford | 1 min 31 s 7 | + 4 s 9 | |

| 15 | BRM | 1 min 32 s 1 | + 5 s 3 | |

| 16 | Lotus-BRM | 1 min 36 s 2 | + 9 s 4 |

Deuxième séance - vendredi 2 juin (après-midi)[modifier | modifier le code]

Le ciel reste couvert, en début d'après-midi, mais sans menace de pluie. Dans la plupart des équipes, on peaufine les réglages en vue de la séance du soir. Rindt va se montrer le plus rapide au cours de cette deuxième session, égalant presque le temps réalisé par Hulme le matin, ce dernier n'étant pas retourné en piste. Gurney et Surtees ne sont qu'à un dixième de seconde de l'Autrichien, talonnés par Amon. Dans le Team Lotus, les rapports de boîte ont été changés, permettant à Clark et Hill de progressivement s'approcher des meilleurs. Brabham s'est contenté de parfaire la mise au point de sa monoplace de l'année passée et n'a pas accompli de tour vraiment rapide. Au sein de l'équipe de Rob Walker, la voiture de Joseph Siffert n'est pas encore prête et le pilote suisse ne pourra pas tourner avant le samedi. Quant à Stewart, des problèmes de réservoir de carburant sur la nouvelle voiture l'ont contraint à se rabattre sur celle de l'an passé.

| Pos. | Pilote | Écurie | Temps | Écart |

|---|---|---|---|---|

| 1 | Cooper-Maserati | 1 min 26 s 9 | ||

| 2 | Eagle-Weslake | 1 min 27 s 0 | + 0 s 1 | |

| 3 | Honda | 1 min 27 s 0 | + 0 s 1 | |

| 4 | Ferrari | 1 min 27 s 1 | + 0 s 2 | |

| 5 | Lotus-Ford | 1 min 27 s 3 | + 0 s 4 | |

| 6 | Lotus-Ford | 1 min 27 s 5 | + 0 s 6 | |

| 7 | Ferrari | 1 min 27 s 6 | + 0 s 7 | |

| 8 | McLaren-BRM | 1 min 28 s 2 | + 1 s 3 | |

| 9 | BRM | 1 min 28 s 2 | + 1 s 3 | |

| 10 | Ferrari | 1 min 28 s 6 | + 1 s 7 | |

| 11 | BRM | 1 min 29 s 1 | + 2 s 2 | |

| 12 | Brabham-Repco | 1 min 29 s 7 | + 2 s 8 | |

| 13 | Cooper-Maserati | 1 min 29 s 8 | + 2 s 9 | |

| 14 | Lotus-BRM | 1 min 31 s 2 | + 4 s 3 |

Troisième séance - vendredi 2 juin (soir)[modifier | modifier le code]

Les conditions restent inchangées en fin d'après-midi mais, hormis Siffert, tous les pilotes prennent la piste déterminés à obtenir la meilleure place possible, la pluie pouvant perturber la séance du lendemain. Entamant une série de tours rapides, Clark se rend bientôt compte que le comportement de sa Lotus n'est pas parfaitement homogène. Ses mécaniciens n'en trouveront cependant pas la cause et le champion écossais ne pourra défendre ses chances face à Gurney et Hill qui vont battre tour à tour le record officieux du circuit, Hill s'adjugeant finalement le meilleur temps de la journée à 176,3 km/h de moyenne, devançant de deux dixièmes de seconde son adversaire américain. Troisième, Surtees se trouve relégué à une seconde. Malgré ses problèmes de tenue de route, Clark a néanmoins obtenu le quatrième chrono, à égalité avec Hulme.

| Pos. | Pilote | Écurie | Temps | Écart |

|---|---|---|---|---|

| 1 | Lotus-Ford | 1 min 25 s 6 | ||

| 2 | Eagle-Weslake | 1 min 25 s 8 | + 0 s 2 | |

| 3 | Honda | 1 min 26 s 6 | + 1 s 0 | |

| 4 | Lotus-Ford | 1 min 26 s 8 | + 1 s 2 | |

| 5 | Brabham-Repco | 1 min 26 s 8 | + 1 s 2 | |

| 6 | Brabham-Repco | 1 min 27 s 1 | + 1 s 5 | |

| 7 | Ferrari | 1 min 27 s 3 | + 1 s 7 | |

| 8 | BRM | 1 min 27 s 4 | + 1 s 8 | |

| 9 | Ferrari | 1 min 27 s 4 | + 1 s 8 | |

| 10 | McLaren-BRM | 1 min 27 s 9 | + 2 s 3 | |

| 11 | Cooper-Maserati | 1 min 28 s 7 | + 3 s 1 | |

| 12 | BRM | 1 min 29 s 0 | + 3 s 4 | |

| 13 | Ferrari | 1 min 29 s 7 | + 4 s 1 | |

| 14 | Brabham-Climax | 1 min 30 s 1 | + 4 s 5 | |

| 15 | Lotus-BRM | 1 min 30 s 6 | + 5 s 0 |

Quatrième séance - samedi 3 juin[modifier | modifier le code]

Le soleil est présent le samedi après-midi pour la dernière séance qualificative. Brabham a fait monter le moteur de sa BT24 sur sa monoplace de l'an passé, dont il a peaufiné les réglages la veille. Il ne tarde pas à approcher le temps réalisé par Hill le vendredi. La première partie des essais se déroule cependant dans le calme, les pilotes cherchant avant tout à optimiser le comportement de leurs monoplaces. Chez Lotus, Clark n'est toujours pas satisfait de sa voiture et, après vérification complète, des billes se sont échappées d'un roulement et ont endommagé un porte-moyeu arrière. De son côté, Hill va également rester immobilisé quelque temps au stand à cause d'un problème d'allumage. Rindt et son coéquipier Pedro Rodríguez vont animer la première partie des essais, réalisant des temps très proches qui leur valent une place en deuxième ligne, devançant la Brabham de Hulme. Les ténors vont attendre le dernier quart d'heure pour jeter toutes leurs forces dans la bataille pour la pole position. Brabham parvient tout d'abord à égaler le temps de Hill, mais celui-ci réplique aussitôt et gagne quelques dixièmes sur son précédent chrono. Clark ne va pas pouvoir défendre ses chances, un disque de freins se brisant dès son premier tour rapide. Gurney parvient alors à accomplir un tour à 177,4 km/h de moyenne. Alors que la pole position lui semble acquise, Hill accélère encore et bat l'Américain d'une demi-seconde, réalisant 178,4 km/h de moyenne, s'adjugeant la pole position. Gurney et Brabham complètent la première ligne, les deux Cooper de Rindt et Rodríguez se partageant la seconde. Cantonné au dernier rang lors des trois séances du vendredi, Chris Irwin a gagné trois secondes par rapport à la veille, son équipe ayant remplacé les pneus Dunlop de sa Lotus par des Firestone[38]. Qualifié en treizième position, malgré l'usage d'un moteur de 1,9 litres au lieu du 2,1 litres cassé la veille[39], il est le meilleur représentant des équipes privées.

| Pos. | Pilote | Écurie | Temps | Écart |

|---|---|---|---|---|

| 1 | Lotus-Ford | 1 min 24 s 6 | ||

| 2 | Eagle-Weslake | 1 min 25 s 1 | + 0 s 5 | |

| 3 | Brabham-Repco | 1 min 25 s 6 | + 1 s 0 | |

| 4 | Cooper-Maserati | 1 min 26 s 5 | + 1 s 9 | |

| 5 | Cooper-Maserati | 1 min 26 s 58 | + 1 s 98 | |

| 6 | Brabham-Repco | 1 min 26 s 65 | + 2 s 05 | |

| 7 | Ferrari | 1 min 26 s 9 | + 2 s 3 | |

| 8 | Ferrari | 1 min 27 s 0 | + 2 s 4 | |

| 9 | BRM | 1 min 27 s 2 | + 2 s 6 | |

| 10 | Honda | 1 min 27 s 5 | + 2 s 9 | |

| 11 | Lotus-BRM | 1 min 27 s 5 | + 2 s 9 | |

| 12 | McLaren-BRM | 1 min 27 s 7 | + 3 s 1 | |

| 13 | BRM | 1 min 27 s 8 | + 3 s 2 | |

| 14 | Ferrari | 1 min 27 s 9 | + 3 s 3 | |

| 15 | Lotus-Ford | 1 min 28 s 4 | + 3 s 8 | |

| 16 | Cooper-Maserati | 1 min 28 s 8 | + 4 s 2 | |

| 17 | Brabham-Climax | 1 min 29 s 9 | + 5 s 3 |

Tableau final des qualifications[modifier | modifier le code]

| Pos. | Pilote | Écurie | Temps | Écart | Commentaire |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | Lotus-Ford | 1 min 24 s 6 | temps réalisé le samedi après-midi | ||

| 2 | Eagle-Weslake | 1 min 25 s 1 | + 0 s 5 | temps réalisé le samedi après-midi | |

| 3 | Brabham-Repco | 1 min 25 s 6 | + 1 s 0 | temps réalisé le samedi après-midi | |

| 4 | Cooper-Maserati | 1 min 26 s 5 | + 1 s 9 | temps réalisé le samedi après-midi | |

| 5 | Cooper-Maserati | 1 min 26 s 58 | + 1 s 98 | temps réalisé le samedi après-midi | |

| 6 | Honda | 1 min 26 s 65 | + 2 s 05 | temps réalisé le vendredi soir | |

| 7 | Brabham-Repco | 1 min 26 s 65 | + 2 s 05 | temps réalisé le samedi après-midi | |

| 8 | Lotus-Ford | 1 min 26 s 8 | + 2 s 2 | temps réalisé le vendredi soir | |

| 9 | Ferrari | 1 min 26 s 9 | + 2 s 3 | temps réalisé le samedi après-midi | |

| 10 | Ferrari | 1 min 27 s 0 | + 2 s 4 | temps réalisé le samedi après-midi | |

| 11 | BRM | 1 min 27 s 2 | + 2 s 6 | temps réalisé le samedi après-midi | |

| 12 | BRM | 1 min 27 s 4 | + 2 s 8 | temps réalisé le vendredi soir | |

| 13 | Lotus-BRM | 1 min 27 s 5 | + 2 s 9 | temps réalisé le samedi après-midi | |

| 14 | McLaren-BRM | 1 min 27 s 7 | + 3 s 1 | temps réalisé le samedi après-midi | |

| 15 | Ferrari | 1 min 27 s 9 | + 3 s 3 | temps réalisé le samedi après-midi | |

| 16 | Cooper-Maserati | 1 min 28 s 8 | + 4 s 2 | temps réalisé le samedi après-midi | |

| 17 | Brabham-Climax | 1 min 29 s 0 | + 4 s 4 | temps réalisé le vendredi matin |

Grille de départ[modifier | modifier le code]

| 1re ligne | Pos. 3 | Pos. 2 | Pos. 1 | ||

|---|---|---|---|---|---|

Brabham Brabham 1 min 25 s 6 |

Gurney Eagle 1 min 25 s 1 |

G. Hill Lotus 1 min 24 s 6 | |||

| 2e ligne | Pos. 5 | Pos. 4 | |||

Rodríguez Cooper 1 min 26 s 58 |

Rindt Cooper 1 min 26 s 5 |

||||

| 3e ligne | Pos. 8 | Pos. 7 | Pos. 6 | ||

Clark Lotus 1 min 26 s 8 |

Hulme Brabham 1 min 26 s 65 |

Surtees Honda 1 min 26 s 65 | |||

| 4e ligne | Pos. 10 | Pos. 9 | |||

Parkes Ferrari 1 min 27 s 0 |

Amon Ferrari 1 min 26 s 9 |

||||

| 5e ligne | Pos. 13 | Pos. 12 | Pos. 11 | ||

Irwin Lotus 1 min 27 s 5 |

Spence BRM 1 min 27 s 4 |

Stewart BRM 1 min 27 s 2 | |||

| 6e ligne | Pos. 15 | Pos. 14 | |||

Scarfiotti Ferrari 1 min 27 s 9 |

McLaren McLaren 1 min 27 s 7 |

||||

| 7e ligne | Pos. 17 | Pos. 16 | |||

Anderson Brabham 1 min 29 s 0 |

Siffert Cooper 1 min 28 s 8 |

Déroulement de la course F1[modifier | modifier le code]

Le départ est donné devant plus de 80 000 spectateurs[41]. Le ciel est nuageux, mais la piste est totalement sèche. Un des commissaires de piste n'a pas évacué la piste à temps ; tentant de faire reculer la Cooper de Pedro Rodríguez, légèrement trop avancée, il se tient debout entre la monoplace du Mexicain et celle de son coéquipier Jochen Rindt, au niveau de la deuxième ligne, et va quelque peu gêner les pilotes placés derrière lui et tout particulièrement Denny Hulme, dont la Brabham est placée juste derrière. Sur sa nouvelle Lotus, Graham Hill prend immédiatement l'avantage sur la Brabham du champion du monde et sur l'Eagle de Dan Gurney et négocie en tête l'épingle de Tarzan, dans laquelle Rindt prend l'avantage sur Gurney. Le pilote britannique va repasser devant les stands avec plus d'une seconde et demie d'avance sur Jack Brabham, le reste du peloton venant ensuite, mené par Rindt. La voiture de Hulme à tendance déverser son trop-plein d'huile dans les courbes et, au cours du deuxième tour, Bruce McLaren va déraper sur la piste devenue glissante, sa monoplace terminant sa course dans le grillage. S'étant approprié le record de la piste à 171,3 km/h de moyenne, Rindt est revenu dans le sillage de Brabham. Tous les pilotes vont cependant prudemment lever le pied dans les courbes, où le revêtement est devenu gras, et la moyenne baisse sensiblement. Gurney parvient à reprendre la troisième place à Rindt mais presque aussitôt l'Autrichien repasse devant l'Américain, dont le moteur commence à perdre de sa puissance. Après son mauvais départ, Hulme commence à remonter ; il vient de dépasser la BRM de Jackie Stewart et ne tarde pas à déborder Rodríguez, tandis que Jim Clark, de plus en plus à l'aise avec le comportement de sa Lotus, vient de doubler la Ferrari de Chris Amon, s'emparant de la cinquième place. Au cinquième tour, alors que Hulme a également doublé Amon, Hill possède près de deux secondes d'avance sur Brabham. Rindt, très à l'aise sur la piste glissante, n'est qu'à quelques longueurs derrière, alors qu'un peu plus loin Gurney se maintient en quatrième position, malgré des problèmes d'injection. Clark, qui accélère progressivement sa cadence, mène le reste du peloton. Deux boucles plus tard, Gurney effectue un bref passage au stand pour tenter de remédier à ses problèmes de carburation. L'arrêt ne lui coûte qu'une trentaine de secondes mais le problème n'est pas réglé et son moteur va se couper définitivement peu après. À l'issue du dixième tour, Hill est toujours en tête, avec un peu plus d'une seconde d'avance sur Brabham et deux sur Rindt. Quatrième, Clark n'est qu'à quatre secondes de son coéquipier et précède Hulme et Amon. Septième, Rodríguez accuse déjà près d'une vingtaine de secondes de retard sur le leader, le pilote mexicain voyant son avance sur Stewart fondre peu à peu. La surprise est grande lorsqu'au passage suivant Brabham repasse en tête devant les stands, devant Rindt, Clark, Hulme et Amon. Le moteur de la Lotus de Hill a coupé à cause d'un problème d'arbre à cames. Le courageux pilote parviendra à pousser sa monoplace jusqu'au stand mais l'abandon est inévitable. Désormais seul à défendre les couleurs de son équipe, Clark hausse le rythme ; il revient rapidement sur Rindt et parvient à lui prendre la deuxième place au début du quinzième tour. Au suivant, il attaque Brabham au même endroit et s'empare du commandement de la course. Il va dès lors se détacher peu à peu de ses poursuivants. L'état de la piste s'est amélioré et la moyenne augmente, au désavantage de Rindt qui se fait successivement déborder par Hulme et Amon. Au vingtième tour, une seconde et demie sépare les deux premiers, Hulme, troisième, ayant pratiquement rejoint son coéquipier. Amon est deux secondes plus loin, ayant pris ses distances sur Rindt. Rodríguez perd régulièrement du terrain et a perdu deux places au profit de Stewart (maintenant sixième) et de Mike Parkes, sur la deuxième Ferrari.

Sans attaquer outre mesure, Clark contrôle la course, s'assurant une marge de quelques secondes sur les deux Brabham officielles. Malgré tous ses efforts, le champion du monde ne parvient pas à réduire l'écart sur la Lotus et décide de lever très légèrement le pied, préférant assurer sa deuxième place. Au tiers de l'épreuve, moins de cinq secondes séparent les deux premiers ; Hulme est à dix secondes, Amon à quinze. Toujous cinquième, Rindt est maintenant à une demi-minute, Stewart et Parkes lui reprenant alors plus d'une seconde au tour. Plus loin viennent la Cooper de Ródriguez, la Honda de John Surtees et la Ferrari de Ludovico Scarfiotti. La course se poursuit sans changement notable au classement, mais les écarts se creusent. À mi-parcours, Brabham accuse douze secondes de retard sur Clark, son coéquipier Hulme étant dix secondes derrière. Quatrième, Amon n'est pas très loin mais tous les autres, emmenés par Stewart et Scarfiotti, sont à plus d'une minute. Les deux Cooper d'usine viennent d'abandonner, Rodríguez à cause d'un problème de boîte de vitesses et Rindt sur rupture de suspension arrière. Craignant un incident mécanique semblable à celui ayant touché son coéquipier, Clark continue à tourner à sa main, continuant toutefois à accentuer son avance. Jugeant la troisième place à sa portée, Amon a haussé le rythme et, en une dizaine de tour, revient dans le sillage de Hulme. Les deux Néo-Zélandais vont alors entamer un beau duel, tenant le public en haleine. Seukls les quatre premiers sont dans le même tour, Parkes, toujours cinquième, accusant désormais un tour de retard. Quelques secondes plus loin, Surtees, malgré les problèmes de commande d'accélérateur qui le gênent depuis le départ, se rapproche sensiblement de la deuxième Ferrari, sans toutefois pouvoir espérer revenir dans son sillage. Aux trois quarts de la course, alors que Clark, dans un style très coulé, s'est attribué le record de la piste à 171,4 km/h de moyenne, le pilote Honda doit renoncer, ses coulisses d'accélérateur étant totalement bloquées par le sable. Hormis la lutte pour la troisième place entre Hulme et Amon, les positions semblent acquises ; comptant près d'une demi-minute d'avance sur Brabham, Clark ménage au maximum sa Lotus et se contente de maintenir cet écart. Malgré tous ses efforts, Amon ne parvient pas à inquiéter Hulme. L'ordre va rester inchangé jusqu'à l'arrivée, Clark faisant triompher la nouvelle Lotus dès sa première sortie, devant Brabham et Hulme et les trois Ferrari d'Amon, Parkes et Scarfiotti.

Classements intermédiaires F1[modifier | modifier le code]

Classements intermédiaires des monoplaces aux premier, troisième, cinquième, huitième, dixième, douzième, quinzième, vingtième, trentième, quarantième, quarante-cinquième, cinquantième, soixantième, soixante-dixième et quatre-vingtième tours[38],[42].

Après 1 tour

|

Après 3 tours

|

Après 5 tours

|

Après 8 tours

|

Après 10 tours

|

Après 12 tours

|

Après 15 tours

|

Après 20 tours

|

Après 30 tours

|

Après 40 tours

|

Après 45 tours (mi-course)

|

Après 50 tours

|

Après 60 tours

|

Après 70 tours

|

Après 80 tours

|

Pole position et record du tour[modifier | modifier le code]

Évolution du meilleur tour en course[modifier | modifier le code]

Le meilleur tour fut amélioré trois au cours de l'épreuve[38].

- deuxième tour : Graham Hill en 1 min 28 s 4 (vitesse moyenne : 170,756 km/h) - temps aussitôt égalé par Jack Brabham

- deuxième tour : Jochen Rindt en 1 min 28 s 1 (vitesse moyenne : 171,337 km/h) - temps égalé par Jim Clark au soixantième tour

- soixante-septième tour : Jim Clark en 1 min 28 s 0 (vitesse moyenne : 171,532 km/h)

Classement général à l'issue de la course[modifier | modifier le code]

- Attribution des points : 9, 6, 4, 3, 2, 1 respectivement aux six premiers de chaque épreuve.

- Pour la coupe des constructeurs, même barème et seule la voiture la mieux classée de chaque équipe inscrit des points.