Victorián de Villava

| Naissance | |

|---|---|

| Décès |

(à 55 ans) |

| Activité |

Victorin de Villava y Aibar (Saragosse, Espagne, 1747 ‒ Chuquisaca, actuelle Bolivie, 1802) était un jurisconsulte, professeur d’université, magistrat et haut fonctionnaire espagnol, qui fit la deuxième partie de sa carrière dans la juridiction de l'audience de Charcas (appelée parfois Haut-Pérou) pendant la colonisation espagnole. À Charcas il écrivit son œuvre majeure.

Enfant prudent et circonspect des Lumières espagnoles, adoptant, tant dans le domaine du droit que de la politique et du social, une ligne à la fois raisonnable et innovante, désireux de moderniser la structure économique et sociale existante mais en même temps respectueux du trône et de l’autel, il fera figure néanmoins, par ses écrits, de pionnier de la lutte pour l’émancipation des Indiens, et comme intellectuel et professeur à l'académie de pratiquants juristes de Chuquisaca jouera indirectement un rôle important dans l’émergence du mouvement indépendantiste en Amérique du Sud, à telle enseigne que l’historien argentin Ricardo Levene le considérait comme un « précurseur de l’indépendance (sud)-américaine ». Toutefois, malgré la portée son œuvre en Amérique, cette deuxième partie de sa vie est un domaine encore très peu étudié.

Biographie[modifier | modifier le code]

L’on sait peu de choses sur ses jeunes années, sinon qu’il était originaire de Saragosse, appartenait à une respectable famille aragonaise et reçut sans doute une éducation soignée. Il épousa Dorotea Eltil, native de Huesca, dont il eut deux enfants. Il devint recteur de l’université de Huesca, occupa le poste de corrégidor à Tarazona, puis sollicita en 1783 un poste dans l’Audiencia de Buenos Aires, récemment mise en place, mais sa demande cependant resta sans suite.

Six années plus tard, en 1789, Villava fut informé de sa nomination au parquet de l'Audiencia de Charcas dans la ville de Chuquisaca (l'actuelle Sucre, en Bolivie), subdivision de la Vice-royauté du Río de la Plata. Il n’y arriva qu’en 1791, après avoir dû passer presque un an à Buenos Aires, pour conclure la « résidence » du vétilleux vice-roi Nicolás del Campo, marquis de Loreto, qui avait regagné Séville dès 1789. L’une des fonctions qu’eut à assumer Villava à l’Audiencia de Chuquisaca était celle de magistrat à la Protectoría de Indios (instance chargée de préserver les droits des Indiens), fonction publique qui depuis 1776 incombait au procureur et était tombée, dans les années précédant la date d’entrée en service de Villava, dans un discrédit total. Les premiers protecteurs nommés par les autorités espagnoles étaient des Indiens, à qui l’autorité et l’intérêt nécessaires faisaient défaut pour pouvoir obtenir des améliorations sensibles dans la condition des indigènes du Haut-Pérou. Une fois dûment avérée l’incapacité de ces Indiens à remplir cet office, ils furent remplacés par des Espagnols, dont il semble qu'eux aussi firent peu pour en particulier alléger les souffrances des mitayos, les corvéables indiens (de mita, corvée, travail forcé). À cette inefficacité n’était sans doute pas étranger le fait qu’il pouvait être dangereux pour le magistrat de remplir sa fonction avec sincérité et de mettre p.ex. en cause le système de la mita[1]. Villava fut l’un des rares protecteurs à vouloir prendre au sérieux sa responsabilité en la matière[2].

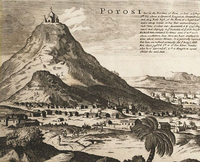

C’est dans cette position qu’il rédigea un certain nombre d’écrits portant sur le droit et sur l’administration, dont en particulier son célèbre Discurso sobre la mita de Potosí (1793 ; litt. Discours sur la corvée indigène de Potosí), très critique envers le régime de servage des Indiens, contribua à l’émancipation de ceux-ci et exerça une influence significative sur Mariano Moreno et d’autres révolutionnaires patriotes. Il traduisit par ailleurs l’ouvrage de l’économiste et universitaire napolitain Antonio Genovesi, Lezioni di commercio, o di économia civile (1757), sous le titre Lecciones de comercio o bien de economía civil (1797), et, cette même année 1797, rédigea à Charcas son œuvre posthume Apuntes para una reforma de España (lit. Notes pour la réforme de l'Espagne, variante : Apuntamientos para la reforma del reino. lit. Notes pour la réforme du royaume), copiée à la main et diffusée dans la bouillante Charcas et publiée pour la première fois en 1822, œuvre dans laquelle il proposait l’instauration d’une monarchie modérée et la modernisation de l’État, et sublimait la réforme du gouvernement des colonies américaines à un projet global de réforme de la monarchie de son pays ; dans le dernier chapitre notamment, consacré à l’Amérique, il défendit la thèse de l’égalité entre Espagnols péninsulaires (nés en Europe) et créoles (en esp. criollos, né dans les colonies américaines). À travers ses écrits, Victorián de Villava se fit l’avocat d’une nouvelle morale impériale, où la bonne gestion économique occupait une position centrale dans le gouvernement colonial, à l’opposé de la pure conquête militaire. Personnalité représentative des Lumières espagnoles, s’efforçant de concilier modernité et culture catholique, il s’attachera à introduire dans la monarchie et dans les colonies espagnoles la pensée européenne la plus rénovatrice et sera appelé ainsi à jouer, directement ou indirectement, un rôle de premier plan dans la constitution de l’idéologie indépendantiste dans les Amériques.

S’il pouvait apparaître parfois excessivement abrupt dans ses réactions, ombrageux, voire intraitable, surtout en ce qui touchait aux prérogatives de sa fonction et de la cour de justice qu’il représentait, Villava mérite, par ses efforts sincères d’exercer effectivement les responsabilités attachées à sa fonction de protector de Naturales et par sa compréhension et sa sympathie pour la situation des indigènes, une place honorable dans l’histoire de l'Amérique coloniale[3].

Écrits et pensée[modifier | modifier le code]

Réforme institutionnelle[modifier | modifier le code]

Apuntes para una reforma de España (lit. Notes pour la réforme de l'Espagne), opuscule d’une cinquantaine de pages, conçu en 1797 à Chuquisaca, mais publié seulement posthumément en 1822 à Buenos Aires, est sans doute l’œuvre majeure de Victorián de Villava. L’ouvrage sera réédité en 1943 par l’université de Córdoba en Argentine, sous le titre de Apuntes para una reforma de España. Il s’agit d’un hardi projet administratif de type constitutionnel, qui fut élaboré par un haut fonctionnaire de l’Empire espagnol s’inspirant à la fois de la tradition catholique et des idées de Montesquieu, et qui propose, dans les neuf chapitres du livre premier et dans les huit du second, un plan général de réformes organiques institutionnelles, à l’effet d’éviter une révolution, vers laquelle les abus étaient en train d’ouvrir la voie et que l’exemple d’autres peuples permettait de prédire. Toutefois, le texte n’est pas exclusivement législatif et technique, mais aussi réflexif et méditatif, d’un style non dénué d’élégance, usant de toutes les ressources de la persuasion. Les thèses et idées exposées par Villava dans cet ouvrage sont, succinctement, les suivantes :

Il convient de maintenir le régime monarchique, dont l’auteur, écartant l’idée d’une succession élective, estime qu’elle doit rester héréditaire. La famille royale doit s’organiser de sorte à peser le moins possible sur le contribuable national. Il y aura lieu que la noblesse fasse montre de plus d’honneur et d’idéalisme, et concentre en ses mains moins de pouvoir et de richesses. Le Conseil suprême de la nation ne devrait pas être composé d’individus choisis par le roi, mais de représentants élus ou désignés par le sort dans les provinces. Le pouvoir judiciaire, qui doit être totalement séparé de la Couronne, sera déposé entre les mains de juges que celle-ci aura choisis, cependant suivant certaines formes et sous certaines conditions. Le service militaire ne doit pas être entendu comme une carrière découplée des autres occupations du citoyen, mais doit constituer une obligation pour tous, de la jeunesse jusqu’à la maturité. Sur le chapitre de l’instruction publique, il propose, outre de rémunérer correctement les maîtres, de réduire les études scolastiques et d’accroître le nombre de chaires en sciences pratiques. Villava affirme que la profusion de postes inutiles qui ont été créés par les ministres et qui ne sont ni d’épée ni de toge, est la cause des principaux retards pris par la monarchie espagnole.

Dans le second tome, il expose que la morale et les lois, non fondées sur la religion, seraient fort faibles, et que, sans religion, les liens qui unissent les citoyens dans la société se rompraient continuellement. La vérité de la religion révélée, qui repose sur les cinq livres du Pentateuque contenant la vérité révélée par Dieu à Moïse, et sur la révélation personnelle et divine au Christ des vérités que renferme le Nouveau Testament, est réaffirmée. L’Église fonctionne suivant une structure monarchique élective, à la tête de laquelle se trouve le pape et dont les ministres sont les évêques et les curés dans leurs paroisses ; Villava critique au passage la prédominance de chanoines voués à la seule recherche du lucre personnel. Il importe que dans une même ville, pour grande qu’elle soit, permission ne puisse jamais être donnée à plus d’un couvent du même ordre de s’y installer. Quant à la subsistance du clergé, il apparaît injuste, écrit Villava, que le financement de l’Église soit à seul charge du paysan, attendu que les autres classes bénéficient pareillement de l’assistance et des secours du prêtre. Les fêtes et spectacles de la religion catholique sont graves, décents et purs, cependant il advient parfois que l’ignorance et la superstition y mélangent des choses indécentes ou ridicules portant plus au mépris et à la dérision qu’au respect et à la vénération ; c’est dans les pays généralement enclins à l’oisiveté qu’un grand nombre de jours de fête apparaît le moins opportun[4].

Villaba appartint à une génération d’intellectuels qui s’était avisée de la nécessité de réformer l’obsolète structure de l’empire espagnol. Face à la crise de l’ancien régime, qu’exacerbaient dans le Haut-Pérou le souvenir de la révolte tupamariste survenue peu d’années auparavant et la crainte qu’un tel soulèvement pût se reproduire, il eut cette réflexion : « Notre État actuel est violent, et rien de violent n’est durable ». En réaction à la politique anti-créole[5] de Gálvez, il plaida pour que les postes dans les Audiencias fussent occupés par des Américains en proportion de leur nombre. Ses considérations sur les possessions espagnoles en Amérique, par lesquelles s’achève le livre deuxième, sont d’un intérêt particulier :

« Écrivant dans la partie la plus étendue et la plus belle de l’univers, (je demande) qu’on me permette de vouer, dans un chapitre, mes réflexions à améliorer le sort de ses infortunés habitants… Comme l’Amérique s’est maintenue par le gouvernement despotique des vice-rois, l’on a cru que c’était ainsi qu’il convenait de faire pour la tenir assujettie, sans prendre en considération que les causes qui ont facilité sa conquête subsistent pour faciliter sa sujétion, quel que soit le gouvernement ; mais que lorsqu’elles ne subsistent plus, ce sera le meilleur gouvernement pour la perdre, tant comme assujettie que comme amie. Je dis comme assujettie et comme amie, parce que, pour ce qui est du premier terme, cela devra quelque jour se vérifier, car l’Amérique, de par son extension, de par sa distance et de par ses proportions, ne se trouve pas, ainsi commandée par l’Europe, dans un état naturel ; et que, pour ce qui est du deuxième terme, il pourra y avoir une grande différence entre nous chasser comme tyrans et nous chasser comme des éléments lointains, étant donné que la même langue, les mêmes coutumes, la même religion pourront faire en sorte que nous conservions le commerce avec elle, peut-être plus utile que la domination sur elle. Tâchons, tant que les Américains restent nos vassaux, de leur donner le meilleur gouvernement et les meilleures lois, sans nous soucier de ce qui arrivera pour notre propre convenance. Ne soyons pas comme ces maîtres de maison ingrats et cruels qui, parce qu’un domestique les sert bien, lui rendent impossibles les moyens de son indépendance, par peur de le perdre. »

— Victorián de Villava.

Ainsi entrevit-il le moment où l’indépendance des colonies américaines serait à l’ordre du jour, indépendance qu’il y aurait lieu alors de leur accorder pacifiquement, en contrepartie de l’instauration de relations commerciales et économiques des plus étroites, non sans que la métropole eût en outre pris soin de s’assurer l’amitié politique et culturelle de ses anciennes possessions. Villava fait ainsi figure de précurseur et de prophète de l’émancipation de l’Amérique espagnole[6].

Mariano Moreno, de qui Villava, compte tenu de l’influence qu’il exerça sur sa pensée, fut sans doute le véritable maître, et qui peut-être le connut personnellement, le remémora avec honneur et le mentionna par deux fois dans sa thèse de doctorat. Le second triumvirat honora sa mémoire en 1812, reconnaissant « la franchise et la protection qu’il dispensa à la liberté de ces provinces avec sa vaillante plume, en ce temps funeste où la conception d’une pensée libérale était jugée crime de haute trahison »[7].

José M. Portillo Valdés a publié une nouvelle édition, très soignée, des Apuntes para una reforma de España, en 2009, à Madrid.

Législation sur le mariage[modifier | modifier le code]

L’esprit des Lumières espagnoles imprégna également ses conceptions de juriste. Sa prise de position vis-à-vis de la loi dite Pragmática du , destinée à régler, en l’espèce à rendre plus astreignantes, les conditions dans lesquelles les fils et filles de famille (hijos de familia), qu’ils fussent issus de la noblesse ou de familles plus modestes, pouvaient contracter mariage, peut être considéré comme emblématique à cet égard. Selon la nouvelle législation, les personnes de moins de 25 ans, de l’un ou l’autre sexe, désireuses de se marier, devaient solliciter et obtenir effectivement le consentement de leur père, et à son défaut, de leur mère, ou à défaut des deux, des grands-parents, d’autres proches parents ou de leurs tuteurs. En cas de mariage contracté en l’absence d’un tel assentiment, eux-mêmes ainsi que leurs descendants se retrouveraient privés du droit d’hériter, sans préjudice d’autres sanctions prévues dans la Pragmática ; dans le cas particulier des infants et des Grands d’Espagne s’y ajoutait en outre l’obligation de requérir la permission royale. Les personnes de plus de 25 ans pouvaient se borner à demander le conseil (non le formel assentiment) paternel. Cette loi, dont le but était d’empêcher les « alliances inégales » susceptibles de « ruiner la carrière et la fortune du contractant et d’entacher les familles », et qui venait renforcer l’encyclique de 1741 (dans laquelle Benoît XIV imposait de vérifier la qualité, la position et la condition de ceux désireux de célébrer mariage, surtout en cas d’absence de consentement paternel), disposait d’autre part que les prêtres, pour éviter les peines que les fils et filles de famille étaient susceptibles d’encourir, eussent à « considérer avec le plus grand soin et la plus grande vigilance l’admissibilité des futurs époux lorsque ce consentement fait défaut ». La Pragmática, ultérieurement complétée par d’autres dispositions et interprétations (notamment une de , faisant interdiction, en cas de « juste et rationnel dissentiment paternel », à la mère de faire aucune donation à l’enfant désobéissant ni d’en faire son héritier), eut pour effet ainsi de redonner vigueur à des prescriptions pourtant en porte-à-faux avec l’esprit du siècle, où déjà tendaient à s’estomper les différences sociales et à s’affaiblir l’autorité paternelle, et où moralistes et écrivains des Lumières dénonçaient le poids excessif des parents dans le mariage de leurs enfants. La sujétion des fils et filles de famille à la toute-puissante volonté paternelle, estimée auparavant comme une vertu, suscite désormais la résistance des représentants des Lumières qui voient en elle une restriction à la plus grande liberté sociale qu’ils réclament. Les mesures contenues dans la Pragmática, à contre-courant de cette tendance générale de la société, visaient désespérément en revanche à éviter l’effondrement de l’ancienne structure sociale stratifiée en empêchant artificiellement la communication entre les classes ou en s’efforçant de préserver du mélange des classes la noblesse espagnole au moyen d’un hermétisme de plus en plus malaisé à maintenir, quand dans le même temps l’évolution de la société tendait à accepter des formes de vivre-ensemble plus souples et à réduire l’hétérogénéité de ses composantes — la littérature notamment montre comment l’amour romantique peu à peu supplante le mariage basé seulement sur des normes de classe sociale.

De surcroît, même la possibilité laissée aux futurs époux de se marier en dépit de l’opinion paternelle, certes en subissant alors les conséquences légales de leur choix, leur fut ôtée par l’initiative de l’archiprêtre d’Àger en Catalogne, lequel prêchait devant ses fidèles que les enfants de famille qui tentaient de contracter mariage sans l’accord des parents commettaient un péché mortel et par là ne pouvaient pas participer aux saints sacrements, en d’autres termes qu’il leur était impossible de se marier. Peu après, il fut ordonné au vicaire général de l’archidiocèse de Charcas, dans le Haut-Pérou, que les prêtres s’abstinssent de célébrer des mariages de fils ou de filles de famille dans tous les cas où le désaccord paternel se trouverait avoir été enregistré par un tribunal.

La nouvelle loi, destinée à l’origine à s’appliquer uniquement dans la métropole, fut soumise en au Conseil des Indes, en vue de l’étendre à tout l’Empire espagnol. La contradiction existant entre l’esprit de la Pragmática et les penchants du siècle des Lumières était sans doute plus manifeste encore dans le Río de la Plata, où, selon des témoignages contemporains, régnait une tendance nivellatrice plus forte encore que dans les autres parties de l’Empire espagnol. La distinction entre nobles et plébéiens était ici quasi inexistante, et, si l’on en croit Félix de Azara, les habitants y avaient une conception telle de l’égalité « qu’aucun blanc n’aurait voulu servir un autre comme cocher ou laquais, s’agît-il même du vice-roi ». C’est du reste aussi dans le Río de la Plata que fut écrite la critique la plus vive contre la Pragmática, nommément sous la plume de Victorián de Villava, figure typique des Lumières du XVIIIe siècle, respectueux du trône et de l’autel, mais aspirant à moderniser la structure économique et sociale existante ; quoique rétif aux réformes spectaculaires ou à l’adoption de systèmes théoriquement parfaits mais sujets à « vicissitudes et inquiétudes », il s’attache à conjurer l’immobilisme social et à éviter l’inadéquation entre législation et réalité, par de discrètes corrections à la jurisprudence, en restant sur une ligne à la fois prudente et innovatrice.

Dans sa note critique de 1776, qu’il remit Conseil de Castille, par l’entremise de son procureur, Manuel de Lardizábal, Villava commence par révéler que la loi ne fut pas conçue en réalité pour résoudre un problème de portée générale, mais pour éviter que les possibles descendants d’un frère du roi, qui se trouvait être marié à une dame de qualité inférieure, pussent jamais aspirer à la couronne d’Espagne. Villava s’emploie donc ainsi à réduire le champ d’application de la loi (supposée s’étendre « jusqu’aux familles les plus communes du peuple ») en exposant que « l’objet de la Pragmática (sont) les fils et filles de familles de la noblesse » et en soulignant les « extensions préjudiables » favorisées par la doctrine sous-tendant la loi, y compris dans ce champ restreint.

Ensuite, Villava s’enhardit à critiquer la réalité sociale de son époque : n’y aurait-il donc pas en Espagne, écrit-il en substance, suffisamment d’entraves économiques au mariage des puînés de la noblesse, pour qu’il soit nécessaire d’inventer de nouveaux obstacles ? Il ajoute que le remède aux maux du pays, notamment son dépeuplement, ne consiste pas à créer des empêchements aux mariages, mais au contraire à les favoriser par des lois semblables à celles édictées à l’époque d’Auguste. En tant qu’authentique représentant des Lumières, Villava était confiant dans le fait que la société idéale à laquelle tous aspiraient ne pouvait être atteinte qu’en restreignant les interférences de l’État, afin de laisser œuvrer la Nature incarnée en l’espèce par le jeu du libre arbitre des futurs époux, « tant il est certain », écrit-il, « que dans les vicissitudes humaines la nature, quand elle œuvre avec liberté, contrebalance les inconvénients par les avantages, et que seules les lois prohibitives produisent d’ordinaire les premiers sans les dédommagements des seconds ! »

Son expérience de magistrat à l’appui, Villava affirme que la majorité des pères, conduits à réfléchir sur la destinée de leurs enfants, étaient en réalité motivés par l’ambition et la cupidité, et que bien rares étaient ceux qui se laissaient guider par « les qualités intérieures, la vigueur, le tempérament et l’éducation du conjoint, attributs qui peut-être déterminent la concordance mutuelle et la tranquillité de la famille ».

Villava termine en proposant quelques mesures propres à diminuer la pression des intérêts familiaux au bénéfice d’une plus grande liberté des fils ou filles de famille. Ce sont : « les fils et filles de famille âgés de moins de 25 ans ne contractent pas mariage sans le consentement paternel » et « s’ils le font à l’encontre du juste désaccord des parents, ils s’exposent aux peines civiles de la Pragmática » — en d’autres termes, à l’opposé des recommandations de l’archiprêtre d’Àger et du prescrit contenu dans les dispositions complémentaires ultérieures à la loi, les fils et filles de famille pourront se marier contre la volonté des parents sans autres conséquences que les pertes patrimoniales prévues dans la Pragmática de 1776.

Villava fut parmi les premiers à confronter la critique sociale, telle que s’exprimant dans les œuvres littéraires ou les écrits politiques de l’époque, avec l’ordre juridique en vigueur, soulignant ainsi la contradiction qui pouvait parfois exister entre le droit positif et les idées sociales auxquelles adhérait une grande partie de ses contemporains.

L’écrit de Villava fut laissé sans suite ; ce n’est que plusieurs années plus tard que la législation en la matière sera partiellement modifiée par la Pragmática du [8].

Critique de la mita (corvée indigène)[modifier | modifier le code]

Controverse à propos de la mita[modifier | modifier le code]

Le débat concernant l’institution coloniale de la mita, laquelle faisait obligation aux indigènes, contre une très faible rémunération, de travailler dans les mines d’argent des Andes, rejaillit avec une nouvelle intensité entre 1793 et 1797, et mettait aux prises le gouverneur-intendant de Potosí, Francisco de Paula Sanz, et Villava, président de l’Audiencia de La Plata, sur fond de disputes juridictionnelles endémiques entre les différentes autorités coloniales de l’ère bourbonnienne[9]. Pino Manrique, prédécesseur de Francisco de Paula Sanz au poste de gouverneur-intendant de Potosí, s’était opposé aux instructions royales qui prescrivaient de modeler l’activité minière de Potosí sur l’exemple des mines du Mexique, capables de fonctionner sans corvées indigènes, et avait au contraire préconisé que la mita fût renforcée dans le territoire de son intendance ; son argument était que, compte tenu de la qualité inférieure du minerai de Potosí et donc de sa faible compétitivité, la pérennité de l’activité minière était conditionnée par la relance de la mita[10]. Toutefois, fût-ce par crainte de provoquer de nouveaux troubles chez les Indiens une quinzaine d’années seulement après la grand soulèvement de 1780-1782, fût-ce sous l’influence des idéaux des Lumières, certaines autorités coloniales firent part de leurs réserves à l’égard des propositions de Pino Manrique. L’exemple du Mexique prouvait que l’on pouvait faire prospérer l’activité minière coloniale sans recourir au travail forcé, et qu’il devait y avoir une façon moins onéreuse d’amener les paysans indiens à faire leur tour de travail dans les mines d’argent.

C’est vers la même époque que le sous-délégué José Asensio de Arismendi se proposa de mettre à la disposition de Potosí 180 mitayos (Indiens corvéables) en provenance de la province de Chayanta. Dénoncée par les curés du lieu, cette manœuvre suscita une note de Villava et une résolution de la part de l’Audiencia ordonnant au sous-délégué de « ne faire aucune nouveauté, attendu que les mitas sont contraires à la raison, à l’équité et aux lois »[11].

Présidant une Audiencia affaiblie, et se positionnant contre les azogueros (ceux ayant pour métier de traiter le minerai d’argent, et font usage pour cela de mercure, azogue dans l’ancienne langue espagnole), Villava somma dans un mémoire intitulé Discurso sobre la mita de Potosí l’intendant de Potosí de justifier la mita du point de vue de l’intérêt général de la colonie ; Villava, imprégné des principes du mercantilisme, se mit en devoir de rappeler que l’agriculture et l’industrie formaient le fondement de l’économie et que la monoculture axée sur la production de la « denrée universelle, l’argent » était malsaine quand en même temps l’agriculture et l’industrie stagnaient. Villava fit observer une nouvelle fois que d’autres sites miniers s’étaient montrés capables de survivre sans le secours de la mita[12]. Cette sienne conviction que les entreprises des Andes pourraient elles aussi être florissantes sans avoir recours à des mitayos allaient à l’encontre des idées reçues sur la nature (présumée indolente) de l’Indien ; l’affirmation du « caractère moral » de l’indigène fut, comme le fit observer Silvio Zavala[13], l'un des éléments par lesquels se manifesta l’esprit des Lumières chez Villava, en particulier dans le susmentionné mémoire sur la mita qu’il fit remettre aux autorités espagnoles.

Position de Villava sur la mita[modifier | modifier le code]

S’il y eut peu d’observateurs impartiaux qui, confrontés au système de la mita, ne s’indignèrent pas de la cruauté qu’il y avait à exposer des milliers de travailleurs, contre leur volonté, à une mort probable dans les mines, la réaction de Villava néanmoins fut inhabituelle. Sa compassion, s’appuyant en effet sur une appréhension de la condition indigène que lui inspirait l’esprit des Lumières, lui permit de dépasser le stade d’une tiède commisération passive, pour s’engager en faveur d’une protection positive des Indiens[2]. Les Espagnols justifiaient leur domination par l’indolence, la stupidité et l’infériorité congénitale supposées de l’Indien. Villava cependant ne voyait dans l’indigène du Pérou ni un sauvage idéalement innocent, ni un membre d’une race inférieure ou dégénérée, mais un frère opprimé, ni meilleur que l’Espagnol, ni inférieur à lui, qui réagissait à l’oppression de la façon la mieux adaptée à sa survie. Dans sa Réplique (Contestación), Paula Sanz (ou Pedro Vicente Cañete, qui, ainsi que cela semble établi également pour cet écrit, était le rédacteur réel des rapports signés par l’intendant) s’autorisa, pour justifier la mita, de l’indifférence supposée dont faisait preuve l’Indien à l’égard de tous les atours de la civilisation et de sa présumée répugnance à travailler pour obtenir un accroissement de ses possessions matérielles ; l’auteur de la Contestación s’étonnait de ce que l’Indien pût se contenter d’une hutte, de quelques poules et de repas d’une incroyable frugalité, quand se trouvait à sa portée, par le moyen d’un travail honnête dans les mines, une existence beaucoup plus confortable et civilisée. Sa réticence à s’employer dans le commerce et la méfiance avec laquelle il traitait les acheteurs de ses produits n’étaient, aux yeux de Paula Sanz, qu’autant de preuves supplémentaires de l’incapacité de l’indigène d’atteindre quelque progrès notable que ce soit pour son propre bénéfice, c'est-à-dire sans qu’une certaine coercition ne lui fût appliquée[2]. Villava en revanche n’était par surpris par l’attitude de l’indigène ; la répugnance de celui-ci à traiter avec l’Espagnol était entièrement compréhensible d’un point de vue rationnel, étant donné en particulier l’amère expérience faite par lui au cours des siècles passés. Que donc l’Indien refusât de vendre ses poulets ou ses vaches au voyageur se justifiait amplement, puisqu’il ne savait que trop bien que « pour un qu’on vous paye, il y en a cent qu’on vous prend »[14]. D’ailleurs, de la même manière qu’à Paula Sanz, il était advenu aussi à Villava lui-même qu’on lui refusât les poulets et les œufs qu’il demandait pendant ses voyages :

« ... mais cela, loin de m’irriter contre l’Indien, me les faisait plaindre pour leur misère, et spécialement parce que je savais que peu de temps auparavant, par le même chemin que moi, avaient transité d’autres passagers, en aucune façon démunis, de l’avarice, des extorsions et des mauvais paiements desquels tous, tout au long du trajet, se plaignaient. L’Indien n’est donc pas pour moi si incompréhensible, car tout ce que j’observe en lui sont les conséquences précises de sa misère, de son oppression et de sa méfiance, et l’on peut affirmer à coup sûr que tout autre homme, placé dans d’égales circonstances, ferait de même[15]. »

Villava avait honte de ces historiens qui, « par manque de philosophie et de politique », eurent la faiblesse de douter de la rationalité de ces gens misérables et de voir en eux des enfants ou des machines. Pourtant, c’est l’éducation qui fait d’un homme la personne qu’il souhaite être ; un Indien transplanté à Londres, dit Villava, pourrait devenir un membre loyal et éloquent du parti d’opposition, ou, à Rome, un sage conseiller du pape[16].

La mentalité particulière de l’Indien s’explique, selon Villava, par un profond fatalisme, fondé sur des siècles d’une tyrannie sans limites. Comme l’Indien était persuadé que s’il travaillait, ce serait pour enrichir les autres, et comme il savait que le salaire qu’il recevrait resterait sans commune mesure avec les efforts qu’il aurait à fournir, il ne voyait aucune raison de faire plus que le strict minimum. Villava ne doutait pas de ce que l’Indien, une fois convaincu qu’une juste part des fruits de son travail lui reviendrait en possession pour son propre usage, travaillerait davantage. Si les qualités spécifiques des Indiens, telles que constatées vers 1650 chez les indigènes du Mexique par l’évêque de Puebla, Juan de Palafox y Mendoza, et recensées dans son petit ouvrage Virtudes del Indio, ne se manifestaient pas de prime abord chez le conscrit mitayo andin du XVIIIe siècle, si elles se trouvaient occultées sous une passivité protectrice, une hébétude et une tendance à ne donner que des réponses fatalistes vagues du type « qui peut le savoir ? » ou « c’est ainsi ! », c’est en grande partie à la cruauté et à la tyrannie de ses maîtres espagnols qu’il y a lieu de l’imputer. Il rejetait donc la croyance prévalant chez les Européens qu’une « infériorité raciale » fût à l’origine de la répugnance de l’Indien aux travaux miniers et à sa passivité et à son air buté face à ses maîtres coloniaux ; selon Villava, ce sont la cupidité et le despotisme des colonisateurs qui avaient contraint les Indiens à acquérir ces traits de caractère peu attrayants[16]. Une campagne énergique contre la mita apparaissait par conséquent pour Villava comme une nécessité de la plus haute importance[17].

Paula Sanz, son opposant dans la polémique au sujet de la mita, se targuait de « longues réflexions et de connaissances pratiques » (mucha especulación et prácticos conocimientos), et exalta la valeur de l’expérience, cela selon deux angles ; d’abord en soulignant la sienne propre, acquise par de longs voyages à travers toute la vice-royauté en tant que directeur de l’office des Tabacs (Renta de tabaco), accrue encore au cours des dernières années dans le périmètre plus restreint du Haut-Pérou, et comprenant même un séjour dans la profondeur d’une mine durant 9 heures ; ensuite, en signalant le manque total d’expérience touchant au sujet en débat de la part du procureur de Charcas, qui « ne pouvait en parler que par ouï-dire et non par connaissance et expérience propres, et qui, n’étant jamais sorti des alentours de La Plata, n’en a pas pu avoir ni acquérir, ni avoir vu, si ce n’est par des comptes rendus, ce qu’est véritablement le Pérou »[18].

L’indigénisme, auquel adhéraient de nombreux magistrats contemporains de Villava, et que venait renforcer encore la crise à Potosí et au Pérou, s’inscrivait chez Villava dans le cadre d’une analyse socio-économique plus globale. Villaba démontra qu’une économie prospère ne dépendait pas nécessairement de l’exploitation minière, ni même de l’abondance de numéraire ; l’abondance d’argent n’est pas le « nerf de l’État » et n’a qu’un rapport incertain avec le « bonheur d’une nation ». Ferdinand le Catholique, dit-il, permit, sans mines, la création d’une « nation industrieuse et peuplée », tandis que Philippe II, qui détenait des mines en Amérique, souffrit la banqueroute.

Les inégalités sociales qu’il constatait à Potosí le portaient à penser que « dans les pays de mines, l’on voit de l’opulence chez quelques-uns peu nombreux, associée à la misère d’un nombre infini d’autres ». Si l’argent est une « marchandise universelle » échangeable contre des « marchandises particulières, il est impossible, celles-ci faisant défaut, que se maintienne celle-là ». Faisant appel à une analogie organique, utilisée également par Genovesi, il soutint que l’« augmentation des métaux » sans concomitante « augmentation des fruits de l’agriculture et de l’industrie, est une véritable maladie qui entrave la circulation des humeurs dans les membres ». En outre, Villaba eut l’intuition d’une connexité entre inflation par abondance de metaux et décadence politique. En fait, toutes ces conceptions, quoique conceptualisées par Genovesi, remontaient au XVIe siècle et étaient familières aux Espagnols du XVIIIe — celle notamment qui associait Indes, ruine économique, et malédiction de l’or. Villaba estimait qu’il n’y avait pas d’autres richesses pour un État que le « produit du travail des hommes » et dénonça le réseau des intérêts subalternes des avocats des riches et les « politiciens amants de l’or et de l’argent »[19].

À propos de l’institution de la mita, Villava écrivit dans un lettre adressée à Josef de Cistue, datée du : « je dirai que c’est une chose de prétendre qu’elle est utile dans le cas de travailleurs volontaires ou délinquants… une autre est de prétendre qu’elle doit s’appliquer à des travailleurs forcés, innocents et arrachés à leurs foyers. »

Son idéalisme et ses sentiments compassionnels mettaient Villava dans une position à part parmi ses pairs et firent de lui le principal porte-parole des opposants à la mita[16]. Ses positions cependant restaient assez inorthodoxes, même en comparaison de celles de personnalités à l’esprit ouvert tels que Francisco de Biedma y Narváez, intendant-gouverneur de Cochabamba. Si les deux hommes partageaient des vues similaires sur nombre de sujets, y compris une certaine admiration pour la manière dont les jésuites surent gérer autrefois les missions indiennes, curieusement, sur le chapitre de la mita, Biedma préféra se dérober : « Je laisse ce sujet sensible à une plume autre que la mienne », écrivit-il en 1788[20] ; il éleva certes la voix contre certains excès liés à la mita, mais ne voulut pas s’engager jusqu’à en préconiser l’abolition[16].

Le mémoire de Villava[modifier | modifier le code]

Les points de vue de Villava trouvèrent leur expression dans deux ouvrages magistraux, le Discurso sobre la mita de Potosí (litt. Discours sur la corvée indigène de Potosí) de 1793, rédigé à l’attention des hautes autorités espagnoles, et la Contrarréplica (Contre-réplique), par laquelle il réagissait à la Contestación (la Réponse[21]) qu’avaient rédigée Paula Sanz et Cañete pour réfuter les thèses du procureur Villava auparavant exposées dans son Discurso[3].

Dans une brève introduction à son Discurso, Villava explique dans pourquoi il avait décidé de verser une pièce de plus à toute la littérature déjà accumulée sur le sujet de la mita : selon lui, les adversaires les plus diligents de la mita n’avaient jamais jusque-là exposé avec une clarté suffisante les deux arguments fallacieux sur lesquels s’appuyaient les avocats du travail forcé. Premièrement, l’on ne saurait qualifier de public le service qu’accomplissaient les mitayos (corvéables) dans les mines, attendu que ce sont les azogueros, c'est-à-dire des citoyens privés, qui en sont les bénéficiaires principaux. Deuxièmement, il n’est pas vrai que l’Indien était atteint de cette indolence congénitale que les Espagnols, pour raisons de convenance, avait coutume de lui attribuer[22].

Les première et troisième parties du Discurso sont consacrés à combattre ces contre-vérités indispensables à la perdurance de la mita. Les deuxième et quatrième parties s’attachent à réfuter par anticipation toute objection ultérieure à ses arguments. Villava raisonnait que quand bien même ses arguments seraient faux, c'est-à-dire quand bien même les mines seraient des « utilités publiques » et les travaux dans ses galeries d’extraction un service à l’État, et quand bien même l’Indien serait aussi languissant qu’on a coutume de le décrire, même alors l’Espagnol n’aurait pas le droit d’exploiter la race indigène jusqu’à risquer sa totale extermination[22].

Le texte se termine par un plaidoyer pour la liberté individuelle de l’Indien, lequel a bien le droit de travailler peu, voire pas du tout, si tel est son bon plaisir et s’il se satisfait du confort minimal auquel il est habitué, et le fait de ne pas travailler ne peut d’aucune façon être considéré comme un délit. Dans le monde entier, le travail forcé est regardé comme un châtiment, infligé à la suite d’actes criminels[23].

La persistance du système de la corvée indigène, en dépit de son injustice et du grand nombre de ses opposants, s’explique par les efforts que font, prédictions de ruine à l’appui, gouverneurs et vice-rois auprès de la Cour. De plus, selon la formule de Villava, « la cause des riches a toujours eu beaucoup plus d’avocats, et celle des infortunés trouvait à peine quelques mandataires ». C’était l’espoir de Villava que son Discurso et la multitude de documents et preuves qu’il avait accumulée parviendraient à dissiper les espérances de rentabilité nourries par la Cour[24].

Pour mener à bien son entreprise, Villava voulut procéder d’emblée avec la plus grande prudence et discrétion, et dans la plus totale légalité, expédiant son discours « par voie réservée », sans même montrer le document à ses collègues avant de l’envoyer en Espagne. Cependant, malgré les précautions de Villava, le document fut diffusé, sous forme de libelle, et déclencha bientôt une polémique âpre et à multiples prolongements[11].

Le gouverneur Paula Sanz et Cañete, scandalisés par les prises de position de Villava en faveur du mitayo, rédigèrent leur Contestación et prirent la tête d’une scandaleuse agitation d’intérêts particuliers. L’intendant-gouverneur de Potosí alla ainsi jusqu’à insinuer que les écrits de Villava et l’attitude des curés de Chayanta (dénonciateurs des menées d’Arismendi) encourageaient les Indiens à conspirer contre leurs caciques (chefs traditionnels), mettant les provinces dans un péril semblable à la catastrophe de 1780. La polémique s’envenima, bascula dans les attaques personnelles, avant de revenir à des faits plus concrets. L’argument suivant, exprimé par Villava le à propos de la mita, caractérise bien la vision toujours prudente et raisonnable qu’il avait du droit : « Le procureur (=Villava) sait fort bien le respect qui est dû aux lois, mais sait aussi qu’on peut déroger à celles-ci chaque fois que les circonstances varient, que cessent les motifs sur lesquels elles étaient fondées et qui avaient donné lieu à leur promulgation »[11].

La mita fut finalement abolie, en 1813 dans les Provinces-Unies du Río de la Plata, par décision de l'assemblée de l'an XIII, et dans le Pérou nouvellement libéré du joug espagnol, au début de la décennie 1820, à l’initiative de Bernardo de Monteagudo.

Bibliographie et sources[modifier | modifier le code]

- Ricardo Levene, Vida y escritos de Victorián de Villava, éd. Peuser, Buenos Aires, 1946.

- José María Portillo Valdés, Victorián de Villava, fiscal de Charcas. "Reforma de España" y nueva moral imperial, dans Studia historica. Historia contemporánea, ISSN 0213-2087, nº 27, 2009.

- José María Portillo Valdés, La vida atlántica de Victorián de Villava, coll. Prisma Histórico , 2010 (ISBN 978-84-9744-094-3)

- José M. Mariluz Urquijo, Victorián de Villava y la Pragmática de 1776 sobre matrimonio de hijos de familia. Revista del Instituto de Historia del Derecho, université de Buenos Aires, 1961, p. 105. en ligne

- Brooke Larson, Cochabamba, 1550-1900. Colonialism and Agrarian Transformation in Bolivia. Princeton University Press, 1988 ; rééd. (enrichie d’un chap.), Duke University Press, 1998. Partiellement consultable en ligne

- Vitaliano Torrico Panozo, El pasquín en la independencia del Alto Perú, éd. Plaza y Valdés, Mexico 1997

- Rose Marie Buechler, The Mining Society of Potosí, 1776 – 1810. Department of Geography, Syracuse University (trad. esp. Gobierno, minería y sociedad: Potosí y el "renacimiento" borbónico, 1776 – 1810. Biblioteca Miniera Boliviana, La Paz, Bolivie, 1989).

- Melissa Dell, The Persistant Effects of Peru’s Mining Mita. Econometrica, Vol. 78, n° 6 () Lire en ligne

Références[modifier | modifier le code]

- Buechler, Gobierno, minería y sociedad, note 272, p.224.

- Buechler, Gobierno, minería y sociedad, p. 225.

- Buechler, Gobierno, minería y sociedad, p. 223.

- Article consultable en ligne du quotidien bolivien La Patria.

- Créole, en espagnol criollo, Européen né dans les colonies, par opposition à Espagnol péninsulaire, né en Espagne.

- Vitaliano Torrico Panozo, El pasquín en la independencia del Alto Perú, p. 45.

- Vitaliano Torrico Panozo, El pasquín en la independencia del Alto Perú, p. 45 ; citation ds Levene, chap. 3, 4 et 5.

- Cf. l’étude de José M. Mariluz Urquijo, que nous avons ici résumée.

- Brooke Larson, Cochabamba, 1550-1900, p. 271.

- Brooke Larson, Cochabamba, 1550-1900, p. 273.

- Vitaliano Torrico Panozo, El pasquín en la independencia del Alto Perú, p. 44.

- Brooke Larson, Cochabamba, 1550-1900, p. 273-274.

- Silvio Arturo Zavala, El servicio personal de los indios en el Perú, III, éd. El Colegio de México, 1978, p. 100-128 (ISBN 9681200276 et 9789681200275), cité par Brooke Larson, p. 274.

- Villava, Contre-réplique à la Contestación de Paula Sanz, phrase citée par R. Levene.

- Buechler, Gobierno, minería y sociedad, p. 226.

- Brooke Larson, Cochabamba, 1550-1900, p. 274.

- Buechler, Gobierno, minería y sociedad, p. 227.

- Derecho y administración pública en las Indias hispánicas: actes du XIIe congrès international d'histoire du droit indien, tenu à Tolède en octobre 1998. Volume II, ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2002. communication de Daisy Rípodas Ardanaz, Los libros de un burócrata de la Ilustración: la biblioteca potosina de Francisco de Paula Sanz (1810), p.1492.

- Site Reportero de la historia.

- Descripción geográfica, p. 178 ; aussi description du système de la tarea et autres épreuves souffertes par les mitayos, p. 178-180.

- Le mot espagnol contestación n’a pas le même sens que son équivalent français et signifie réponse, réplique.

- Buechler, Gobierno, minería y sociedad, p. 228.

- Ricardo Levene, p.xxxviii.

- Buechler, Gobierno, minería y sociedad, p. 229.

Liens externes[modifier | modifier le code]

- (es) Alfonso Calderón Argelich, « Victorián de Villava y Aybar », sur Diccionario biográfico español, Madrid, Real Academia de la Historia, (consulté le ).

- (es) Extraits en ligne de Apuntamientos para la reforma del reino.

- (es) Article dans le quotidien bolivien La Patria.