Seconde guerre franco-malgache

| Date | décembre 1894 - 1er octobre 1895 |

|---|---|

| Lieu | Madagascar |

| Casus belli | Refus de la reine Ranavalona III de se soumettre au protectorat de la France |

| Issue | Victoire Française, Madagascar devient un protectorat jusqu'en 1897 puis une colonie jusqu'en 1960. |

| 14 000 soldats et 7 000 porteurs | 30 000 soldats et 40 000 réservistes |

| 20 morts liés aux combats, 5 556 morts de dysenterie | 4 500 morts au combat |

La seconde guerre franco-malgache est un conflit entre la France et le royaume de Madagascar. Le conflit débute en 1894 après le refus de la reine Ranavalona III de soumettre son royaume au protectorat de la France sur l'île de Madagascar. La seconde guerre fait suite à la première guerre franco-malgache qui débuta dix ans plus tôt en 1883. Le conflit se solde le 1er octobre 1895 quand les troupes françaises entrèrent dans Antananarivo et que fut imposé à la reine le protectorat français sur Madagascar, transformé en 1897 par la colonie de Madagascar et dépendances. A la suite de cette seconde guerre la famille royale est destituée par le général Gallieni. Ranavalona est exilé d'abord à l'ile de la Reunion, puis plus tard en Algérie française ou elle mourut en 1917. Madagascar devint française jusqu'en 1960. La guerre se trouve en pleine période d'intense rivalité entre France, Allemagne et Royaume-Uni par rapport au contrôle du continent.

Contexte[modifier | modifier le code]

L'île de Madagascar est pour la première fois connu par les européens en 1500 avec le navigateur portugais Diogo Dias[1], ile qu'il nomme São Lourenço. C'est vraiment au XVIIe siècle que la présence européenne débute réellement avec le commerce des esclaves et l'introduction des armes à feu. En 1643, le royaume de France du roi Louis XIII fonde la colonie de Fort-Dauphin au sud de l'île[2]. En 1665 Louis XIV fait de la colonie une base avancé de la compagnie française des Indes orientales, l'île sous le nom d'île dauphine est théoriquement annexée par la France[3]. La présence française est importante, on doit a Étienne de Flacourt les seuls descriptions suite a des observations de lémurien géant. Madagascar se trouve sur une zone ou la France souhaite y mettre son protectorat. La région est avant la création du canal de Suez, le seul moyen d'aller au indes et d'en revenir. Ainsi la région sera remplit de pirates et de corsaires comme Robert Surcouf. La vente d'esclave est une activité importante, ceux-ci achetés par des navires marchands partent généralement pour l'île Maurice ou La Réunion. De cette période nous ai resté le destin tragique des esclaves oubliés de l'Île Tromelin[4]. Les relations entre français et locaux n'ont pas toujours été amicales comme en témoigne le massacre de Fort-Dauphin en 1674. Durant cette période, Madagascar n'est pas un ensemble homogène, elle est composée de multitude de petits états à base tribale[3]. Au centre de l'île se trouve le royaume de Merina, source du royaume de Madagascar. Sous le premier Empire les français sont chassés par les britanniques de l'île à l'exception de la colonie de l'Île Sainte-Marie[3]. La France reprend sont intérêt pour l'île sous Louis-Philippe Ier, en 1839, Nosy Be est rattachée à la France[3] et en 1841 Mayotte à son tour. Après l'empire, la France à perdu Maurice et les Seychelles, ce n'est pas pour autant qu'elle va se retirer de la région. Les rivalités franco-anglaises seront palpable jusqu'à la signature d'un accord de reconnaissance mutuel, pour la colonie de Zanzibar aux britanniques et de Madagascar pour les français. En 1817 le royaume de Madagascar et son souverain Radama Ier sont reconnus internationalement[5]. A la fin du XIXe siècle siècle français et britannique se joue une véritable guerre d'influence sur l'île. Un peu à l'instar de ce que fut les brouille entre français et britannique autour de Tahiti. Les pasteurs britanniques se rapproche des populations des hauts plateaux dont la famille royale qui est convertie au protestantisme, les missionnaires catholique français sont eux sur les côtes de l'île d'ou ils convertissent les habitants au catholicisme[6]. En 1883 sous le prétexte de brimades sur des négociants français, le gouvernement de Jules Ferry réclame le nord de l'île et face au refus la première guerre franco-malgache est déclenchée, par notamment le bombardement de Tamatave, et durera jusqu'en 1885 date est signé un accord de protectorat, une alliance militaire et l'installation d'un résident français à Tananarive, Madagascar devant abandonné Diego Suarez à la France. Le protectorat sera reconnu par le Royaume-Uni en 1890[3].

Prélude de la guerre[modifier | modifier le code]

En 1892, le parti colonial, mais surtout les Réunionnais, par la voix de leur député François Césaire de Mahy, demandent une annexion pure et simple de Madagascar à la France. C'est le 22 janvier 1894 que le gouvernement de Casimir-Perier y répond favorablement. La France est poussé à intervenir rapidement à Madagascar à cause de l'Affaire Dreyfus. Dans le bordereau que n'a pas écrit Alfred Dreyfus, mais Ferdinand Walsin Esterhazy, celui met une note a Maximilian von Schwartzkoppen, sur Madagascar[7]. Ce qui ne fait qu'accélérer les choses. Le 22 octobre la reine le véritable protectorat se qui entraîne la guerre[6].

Les forces françaises[modifier | modifier le code]

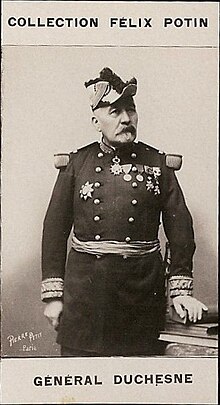

L'expédition française à Madagascar est commandé par le général de division Jacques Duchesne, le chef d'état-major est le général de brigade de Torcy, le commandant de l'artillerie est le colonel Palle, le commandant de la logistique est le colonel Bailloud. L'expédition est divisé en deux brigades, plus des éléments non embrigadées et la marine. La première brigade commandé par le général de brigade Metzinger, comprend un régiment d'Algérie composé d'un bataillon de la légion étrangère et deux de tirailleurs algériens. Du 200e régiment d'infanterie, créé à partir d'éléments de 12 régiments métropolitains, ainsi que le 40e bataillon de chasseurs à pied. La deuxième brigade est commandé par le général de brigade Voyron, elle est composée du 13e régiment d'infanterie de marine et un régiment colonial composé de trois bataillions malgaches, un haoussa, et un de La Réunion. Les éléments non embrigadés sont le 10em escadron du 1er régiment de chasseurs d'Afrique, de la 15em et 16em batteries de montagnes et 17em et 18em batteries montées du 38e régiment d'artillerie et quatre compagnies du génie militaire. La marine, lors de l'expédition est commandé par le capitaine de vaisseau Bienaimé, qui commande les croiseurs Primauguet, Hugon et Dupetit Thouart, les avisos Papin et Dumont d'Urville, les Ccanonnières Lynx, Etoile, Sagittaire, Météore, Lièvre et Gabès et le transport ponton la Corrèze. C'est un total de 14 000 hommes plus 7 000 porteurs[8].

Les forces malgaches[modifier | modifier le code]

Les forces malgaches représente 30 000 soldats plus 40 000 réservistes. Ils sont pour une partie habillés et armés à l'européenne. Des élément de l'armée malgache lors de la guerre sont visibles au musée de l'Armée, dans la galerie dédié à la période post Second Empire à la Guerre froide. L'armée malgache est commandée par Ramasombazaha, commandant en chef des armées du nord-ouest, sous la supervision du premier ministre et vice roi Rainilaiarivony. La reine n'a qu'un statut militaire honorifique. Les armes sont européennes, obsolètes et modifiées, les fusils sont à rechargement par la bouche et à silex alors que les français on par chargement par la culasse des fusils fusils Lebel, ou chassepots modèle 1866. Les uniformes ne sont pas pour tous, les officiers ont de beau uniformes blancs ou rouges, certaine unités en sont pourvu et à la mode anglaise, mais la plus part on des habits de civil. Néanmoins les malgaches possèdent des canons à chargement par la culasse.

L'expédition et les combats[modifier | modifier le code]

L'expédition est d'abord préparé par le commandant de Beylié qui recommande un débarquement à Majunga puis une progression vers Tananrive, soit 600 km à parcourir dans un pays difficile, recouvert tantôt de marécages, tantôt de monts escarpés et dépourvu pendant les 200 premiers kilometres de toute autre voie de communication qu'un fleuvre capricieux, la Betsiboka. C'est le général Duchesne qui commande l'expédition, c'est un saint Cyrien, bléssé à la bataille de Solférino qui a déjà une expérience colonial lors de l'expédition du Tonkin et la guerre franco-chinoise ou il a combattu au Viêt Nam puis à Taïwan. "Ce choix fut excellent. Il fut un chef dans toute l'acceptation du terme parceque, de la première à la dernière heure, il eut l'oeil fixé sur le but à atteindre et qu'il y marcha avec la tenacité qui vient à bout des plus grands obstacles. Dur il l'a été, il fallait l'être ; peut être a-t-il parfois dépassé la mesure ou plutôt il s'en est donné l'apparence par la brutalité de quelques unes de ses paroles. mais j'ai acquis depuis lors l'intime conviction que la rudesse des mots était pour le général le rempart derrière lequel s'abritait sa timidité. Ne pouvant être ferme avec douceur il se faisait brutal, mais il était foncièrement bon. personne d'ailleurs n'a contesté sa justice" (Souvenirs - Général Legrand-Girarde))[9]. La Marine, sous les ordres du capitaine de vaisseau Bienaimé a la charge de prendre possessions de certains points de débarquement. Le 12 décembre 1894, Tamatave est pris, puis le 16, c'est Majunga. Ce point d'appui conquis permet le débarquement de l'avant garde du corps expéditionnaire le 1er mars 1895[3], sous le commandement du général Metzinger qui prend Marovoay fin avril, bousculant les positions Hova. Il est rejoint par le général Duchesne et le reste du corps expéditionnaire à la fin du mois de mai[9]. Renforcé du 40e bataillon de chasseurs et du régiment d'Algérie, le général Metzinger poursuit sa progression le long du fleuve jusqu'à son confluent avec l'Ikopa. Le bataillon s'empare de Maevatanana et met en fuite 5.000 Hovas, depuis de la position de Suberbieville[10],[9]. L'armée française campe dans les maisons comme le souligne le récit d'un soldat :

"Ma chère mignonne,

Nous sommes bivouaqués au bord de la mer, à Marofoto, et nous avons l’heureuse chance de pouvoir abriter nos hommes dans les cases hovas abandonnées.

L’état-major est campé sous de grands arbres, à 10 m de la mer et dans une très jolie situation. Nous ne souffrons pas, ou très peu, de la chaleur jusqu’à maintenant.

Peu à peu tout s’installe. En arrivant nous avons trouvé la rade couverte de navires, on aurait dit une superbe escadre.

Mais malheureusement tous ces beaux chalands et les remorqueurs prévus en France n'existent qu’à fond de cale des bateaux qui les ont apportés, et on ne sait pas encore lorsqu’ils pourront être montés.

Aussi le déchargement des navires se fait-il avec une lenteur désespérante et on se demande quand il sera terminé.

Il en résulte un retard considérable dans toutes les opérations, et on manque de pas mal de choses.

Actuellement on commence à n’être pas trop dépourvu du nécessaire et nous avons bien de la chance d’être arrivés dans les derniers. Ainsi pour te donner une idée de la pénurie générale, on n’avait aucun médicament et on purgeait les hommes avec de l’eau de mer.

Quant au désordre, tu ne peux t’en faire une idée. Heureusement que nous sommes débrouillards, car sans cela jamais nous ne nous en serions tirés.

J’ai été reçu admirablement par le général Voyron qui a paru tout heureux de me voir.

J'ai déjeuné avec lui et il m’a offert de partager le logement de ses officiers d’ordonnance, chez lui.

Je préfère être chez moi, sous la tente.

Majunga est un affreux trou où on commence à s’installer. On bâtit un peu partout, si on peut appeler cela bâtir. Car ce sont des paillotes ou des cases en bois qu’on installe à la hâte, pour les louer très cher.

Il se monte surtout des magasins de toute espèce, et nous avons bien des difficultés à empêcher nos hommes d’aller se faire empoisonner par tous ces mercantis.

C’est une véritable tour de Babel et on parle toutes les langues, jamais je n’ai vu une foire pareille.

Tout le monde commande et on n’a pas d’ordre ferme.

Je compte rester encore sept à huit jours ici, et partir ensuite pour Marovoay avec mon bataillon.

Ce dernier point, très important, a été pris sans difficulté par une compagnie d’Infanterie de Marine et une compagnie de Sakalaves, sans grands efforts.

Les Hovas se retirent au fur et à mesure que nous avançons. Ils laissent leurs canons après les avoir déchargés. On parle de désunion entre eux et les Anglais à leur service. Espérons que tout ira pour le mieux.

Mais nous avons dans le corps expéditionnaire, par suite d’imprudences ou d’excès de fatigue provenant du manque d’expérience des officiers de la Guerre, pas mal de fièvre. Cela fait de suite du déchet. Je me soigne bien, la popote fonctionne on ne peut mieux.

Nous avons des bœufs en quantité. En ce moment, les sakalaves paraissent évoluer vers nous et c’est une fameuse chose, car cela facilitera notre tâche.

J’ai bon espoir, si les fièvres épargnent nos hommes. Quant à l’état-major, il bafouille tant qu’il peut.

Embrasse les enfants. Je te dévore de caresses.

Émile.

En écrivant à Victorine, dis-lui bien des choses. Embrasse les parents."[11]

La suite de la campagne est assez pénible, les colonnes n'avancent que de 7 à 8 kilomètres par jour, les services de santé sont défectueux et force l'armée à devoir séjourner dans des zones fiévreuses, beaucoup de soldats dont une bonne part membre du 200em de ligne meurent de maladie. Fin juin, le corps expéditionnaire occupe le plateau de Mevatane-Suberbieville. Duchesne décide de l'établissement d'un poste avancé à Tsarasaotra à 20 kilometres de Suberbieville, compsé d'une compagnie de tirailleurs algériens, d'une section d'artillerie et d'un peloton de chasseurs d'Afrique. Le poste isolé est attaqué le 29 juin au matin par plus d'un millier de Malgaches hovas. Tenu à distance par des feux de salves l'ennemi est finalement délogé par une contre attaque des turcos qui mettent l'ennemi en déroute. Ils se réfugient sur le Mont Beritza. Le général Metzinger vient renforcer la position avec le 40e bataillon de chasseurs. Celui ci attaque l'ennemi sur le mont Beritza le 30 juin le camp Hova est pris pour des pertes insignifiants chez les Français montant à 8 blessés. Début septembre le corps expéditionnaire, diminué des malades et des troupes échelonnées sur les voies de ravitaillement est regroupé à Andriba à 50 lieus de Tananarive. Afin d'atteindre la capitale Hova avant l'hivernage, Duchesne décide de former une colonne légère de 4.000 hommes et de réorganiser la zone de communication en scindant la direction des étapes en deux, un secteur nord sous la direction du colonel Bailloud et un secteur sud confié au Colonel Palle, initialement directeur de l'artillerie du corps expditionnaire[9]. Le 1er octobre les français entrent dans la capitale. Les français ouvre le feu avec leurs canons et au premier obus la reine se rend et signe l'acte de protectorat[6].

Galerie[modifier | modifier le code]

-

Expédition de Madagascar par le petit journal

-

Carte de l'avancement des troupes françaises

-

Les troupes françaises lors de la guerre par Henri Gallichet

-

Embuscade des troupes malgaches

-

armée malgache

-

Artillerie malgache

-

Ranavalona III

-

Léon Metzinger

-

Médaille de l'expédition

-

Soldats malgaches en 1895

-

Rainilaiarivony

-

Regis Voyron

-

Léon de Beylié

Madagascar protectorat puis colonie[modifier | modifier le code]

Dès l'annonce de la prise de Madagascar la France détache un gouverneur Hippolyte Laroche qui obtient de la reine une déclaration reconnaissant de fait la « prise de possession » de Madagascar par la France. Une loi d'annexion est proclamé le 6 août 1896 forçant Rainilaiarivony à s'exiler, le Gouvernement Jules Méline proclame la transformation en colonie française. C'est une longue descente aux enfers pour la reine et ses soutiens. Le nouveau gouverneur Joseph Gallieni fait arrêter la reine dans la nuit 28 février 1897. Il l'expulse et elle est exilée à La Réunion, puis en Algérie ou elle va mourir. En meurt le 23 mai 1917 à Alger. Gallieni a quand à lui la mission de pacifier le territoire. Le 11 octobre 1896 par exemple il fait arrêter le prince Ratsimamanga et Rainandriamampandry qu'il fait fusilier. Leur exécution fait la une du Petit Journal du 22 novembre 1896. Parmi les officiers de la pacification on peut citer le futur Maréchal de France Joseph Joffre.

Commémoration et politique actuel[modifier | modifier le code]

Par la lois du 15 janvier 1896 est créée la médaille commémorative de Madagascar pour la seconde guerre, les module et dessin de la médaille sont modifiés par rapport à la précédente de la première guerre franco-malgache, mais le ruban reste lui inchangé, une agrafe en argent stylisée avec inscription 1895 est seulement ajoutée au ruban de cette première. Il y a environ 20 000 personnes qui en ont été décorés, seul les militaires ayant participé à la campagne étaient éligibles, ce qui est bien plus que les 2 500 médailles de la première guerre. La France va s'emparer d'un grand nombre de trophée de guerre militaire comme des casques d'officiers exposés pour l'un d'entre eux au musée de l'armée. Il y avait autrefois la couronne de Ranavalona III (décorative), la vrai ayant été volé en 2011 à Antananarivo, fut d'abord offerte au musée de l'armée offert par Georges Richard qui fut maire de Saint-Denis (La Réunion). Le président Andry Rajoelina fit la demande en 2020 de restitution de l'objet qui fut rendu à Madagascar pour les 60 ans de la république de Madagascar le 26 juin 2020.

Références[modifier | modifier le code]

- « carta » (consulté le )

- Georges Bastian, « Un vieil établissement français de l'Océan Indien : Fort-Dauphin », Les Cahiers d'Outre-Mer, vol. 5, no 19, , p. 241–256 (DOI 10.3406/caoum.1952.1804, lire en ligne, consulté le )

- Éditions Larousse, « Madagascar : histoire - LAROUSSE » (consulté le )

- Sylvain Savoia, Les esclaves oubliés de Tromelin: Édition Musée de l'Homme, Dupuis, (ISBN 979-10-347-4235-6, lire en ligne)

- Dominique Ranaivoson, Madagascar: dictionnaire des personnalités historiques, Sépia ; Éditions Tsipika, (ISBN 978-2-84280-101-4)

- « 1er octobre 1895 - Madagascar sous protectorat français - Herodote.net » (consulté le )

- André Bach, L'armée de Dreyfus: une histoire politique de l'Armée française de Charles X à "l'Affaire", Tallandier, (ISBN 978-2-84734-039-6)

- « Campagne de Madagascar » (consulté le )

- « La campagne de Madagascar » (consulté le )

- Jules-André-Arthur (1849-1931) Auteur du texte Hansen, « Suberbieville et les environs [Madagascar], avant la guerre », (consulté le )

- « Mai 1895-2 | La conquète de Madagascar » (consulté le )