Socialisme libertaire

Le socialisme libertaire est un courant de l'anarchisme qui vise l'instauration d'une société égalitaire et coopérative, par l'abolition de l'État et de la propriété privée des moyens de production et des institutions financières, et fondée au contraire sur l'autogestion politique et économique, la solidarité et la responsabilité individuelle.

La mise en place de l'autogestion économique repose alors essentiellement sur le remplacement de l'ensemble des institutions financières par des mutuelles et sur celui des autres entreprises non individuelles par des coopératives.

L'autogestion politique s'appuie quant à elle principalement sur la démocratie directe, le remplacement du mandat représentatif par le mandat impératif et, quand c'est nécessaire, la nomination d'une assemblée par tirage au sort d'un échantillon large et représentatif plutôt que par l'élection.

L'organisation administrative repose sur un fédéralisme décentralisé dont la structure de base est la commune, étendue au bassin de vie d'une population.

Définitions[modifier | modifier le code]

Le socialisme libertaire est principalement théorisé par Mikhaïl Bakounine et se sépare à sa mort entre communistes libertaires et collectivistes libertaires.

Le socialisme libertaire regroupe un ensemble de philosophies politiques qui visent à établir une société libre de toute hiérarchie politique, sociale et économique – une société d'où toute institution coercitive, répressive, autoritaire ou violente soit exclue, et dans laquelle toute personne aurait un accès libre et égal à toutes les ressources d'information et de production – ou encore une société dans laquelle de telles institutions seraient réduites au minimum.

Dwight Macdonald définit ainsi le socialisme libertaire : « une société sans classe et sans État, dans laquelle la production est coopérative, et où aucun individu n'exerce de domination politique ou économique sur une autre », une société qui « serait jugée à l'aune des possibilités qu'elle offre à l'individu de développer ses talents et sa personnalité »[1].

Cette égalité et cette liberté seraient réalisées principalement à travers l'abolition des institutions d'autorité d'une part, et de la propriété privée d'autre part[2], afin que le contrôle direct des moyens de production soit détenu par l'ensemble de la classe laborieuse.

Le socialisme libertaire prône en cela l'identification, la critique et le démantèlement pratique de toute autorité, conçue comme illégitime dans tous les aspects de la vie sociale.

Influence et histoire[modifier | modifier le code]

L'anarchisme espagnol a donné de nombreux exemples d'organisations fédératives abouties et opératoires. Des exemples contemporains de socialisme libertaire organisationnel et des modèles décisionnaires pratiques incluent un certain nombre de mouvements anti-capitalistes et anti-globalisation[3] incluant l'Armée zapatiste de libération nationale (EZLN) et ses « Conseils de bon gouvernement », et le Réseau Global Indymedia - qui couvre 45 pays sur 6 continents. Pour les libertaires, la diversité des pratiques à l'intérieur d'un cadre de principes communs est une preuve de la vitalité de ces principes, de leur flexibilité et de leur force.

Dans un chapitre portant sur l'anarchisme socialiste, l'économiste radical Robin Hahnel présente ainsi la plus grande période d'influence du socialisme libertaire comme s'étendant de la fin du XIXe siècle jusqu'aux quatre premières décennies du XXe siècle : « Au début du XXe siècle, le socialisme libertaire était une force aussi puissante que la social-démocratie ou le communisme. L'Internationale anarchiste[4] de Saint-Imier fondée au congrès de Saint-Imier quelques jours après la séparation entre « marxistes » et « anarchistes » au congrès de La Haye de 1872 perdura comme force active, avec les communistes et les sociaux-démocrates (à l'époque anticapitalistes), en fédérant durablement les énergies diverses d'activistes anti-capitalistes, de révolutionnaires socialistes, de syndicats de travailleurs et de partis politiques pendant plus d'un demi-siècle. Les socialistes libertaires auront ainsi joué un rôle majeur dans les révolutions russes de 1905 et 1917. Les socialistes libertaires ont également joué un rôle prépondérant dans la révolution mexicaine de 1911, et dans la révolution sociale qui se déroula en Espagne en 1936 et 1937 »[5].

Fin XXe et XXIe siècle[modifier | modifier le code]

Selon le politologue Francis Dupuis-Déri : « Les principes du socialisme libertaire trouveront à s’incarner au fil des années 1970 et 1980 dans des mouvements sociaux de sensibilité antiautoritaire et antihiérarchique, qui pensent l’organisation militante elle-même comme un espace libre, autonome et autogéré par ses membres, et dans lequel se développe par la délibération un sens du bien commun, de l'égalité et de la liberté. Cette sensibilité continue de s’affirmer dans le mouvement altermondialiste, qui émerge vers la fin des années 1990, à travers ses manifestations de rue spectaculaires, de la bataille de Seattle en 1999 aux mobilisations contre le G8 en Allemagne pendant l’été 2007, ainsi que dans sa structure globale, ses médias alternatifs, sa production artistique et ses camps radicaux en marge des Forums sociaux »[6].

Idées[modifier | modifier le code]

Anarchisme et économie[modifier | modifier le code]

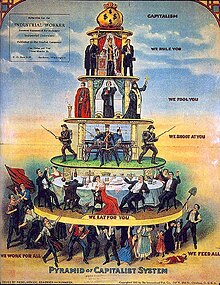

Le socialisme libertaire est une idéologie sujette à différentes interprétations, mais dont le fond commun vise à une distribution des ressources entre les travailleurs dans une perspective foncièrement différente de celle du capitalisme[7]. La théorie économique anarchiste procède de la conjonction optimale des libertés individuelles et la concentration minimale du pouvoir ou de l'autorité. Les socialistes libertaires ayant une forte aversion pour la coercition sous toutes ses formes, ils prônent l'anarchisme comme seule forme constitutionnelle envisageable dans un cadre démocratique véritable[8]. Les options politiques sont conçues pour décentraliser au mieux le pouvoir économique et politique, en général en impliquant la collectivisation à grande échelle des moyens de production. Les socialistes libertaires récusent la légitimité de la plupart des formes de propriété privée économiquement signifiante autant qu'ils considèrent les relations de propriétés et de capitaux comme des formes de domination contraires au principe d'une liberté individuelle conçue comme souveraine[9].

Anticapitalisme[modifier | modifier le code]

Les anarchistes socialistes posent que lorsque le pouvoir s'exerce, en termes d'une influence économique, sociale ou physique d'un individu sur un autre, sa légitimation échoit à l'autorité détentrice du pouvoir qui devra dès lors justifier de ses actions en tant qu'elles contreviennent à la liberté individuelle[10].

Les socialistes anarchistes considèrent que toute structure sociale devrait être développée par des individus ayant une part égale de pouvoir décisionnaire, l'accumulation du pouvoir économique ou politique dans les mains de quelques-uns nuisant nécessairement au libre exercice de la liberté individuelle de la majorité des individus d'un groupe donné[11].

Pour le dire autrement, quand les principes capitalistes (tout comme ceux du libertarianisme nord-américain) concentrent le pouvoir économique dans les mains de qui possède le plus grand capital, l'anarchisme socialiste vise a contrario à redistribuer équitablement le pouvoir, et partant la liberté, entre les différents membres du corps social[12]. Selon Noam Chomsky, la différence clef entre libertariens et anarchistes de gauche serait que « ceux-ci considèrent que le degré de liberté de chacun est affecté par le pouvoir économique associé, quand les premiers estiment que la liberté n'existe qu'en terme entrepreneurial et réduisent la créativité politique à la liberté d'entreprendre au sens purement économique »[13].

Les anarchistes socialistes estiment que si la liberté doit être valorisée, alors la société doit travailler à un système dans lequel les individus ont un pouvoir plénier autant sur le plan politique qu'économique. Les socialistes anarchistes cherchent à substituer à l'arbitraire de l'autorité la démocratie directe, la liberté d'association et la liberté d'expression, l'autonomie des populations dans tous les domaines de la vie, l'autogestion étant promue enfin comme système universel d'organisation[14], sur le plan communal (politique) comme sur le plan syndical ou fédératif (économie). La plupart des mouvements anarchistes arguent que les syndicats et fédérations de travailleurs devraient gérer les infrastructures industrielles, et que les travailleurs devraient pouvoir directement jouir du produit individuel de leur travail[15]. À ce titre, on distingue entre le concept de propriété privée et celui de possession individuelle. Là où la propriété privée autorise le contrôle individuel et exclusif d'un bien, que celui-ci soit en usage ou non, et ce indépendamment de son potentiel productif, la possession individuelle ne garantit quant à elle aucun droit concernant les biens non utilisés[16]. Un titre de propriété autorise son détenteur à soustraire son bien à l'usage collectif, ou, s'il le désire, de requérir paiement contre son usage : la notion de possession individuelle n'est pas compatible, quant à elle, avec ce type d'« extorsion » ou d'« exploitation. »

Antiétatisme[modifier | modifier le code]

Le socialisme libertaire considère toute concentration de pouvoir comme une source d'oppression, au point d'aboutir à une contestation radicale des principes fondateurs de l'État.

Pratiquement, les anarchistes cherchent à s'organiser en associations volontaires, souvent appelées collectifs ou syndicats, fondés en démocratie directe dans les processus de décision. Certains anarchistes socialistes plaident pour la combinaison de ces institutions à travers l'usage de délégués, récusables et non renouvelables, aux différents niveaux fédératifs[17].

Alors que la plupart des mouvements socialistes insistent sur le rôle de l'État démocratique dans la défense de la liberté et de la justice sociale[18], les socialistes libertaires misent sur les unions syndicales, les assemblées citoyennes, les conseils communaux, les collectivités locales, et autres types de fédérations non-étatiques et décentralisées par nature[19].

Utopisme, structures et dogmatisme[modifier | modifier le code]

Les penseurs socialistes-libertaires considèrent que les changements majeurs ne peuvent être réalisés dans l'immédiat historique, il s'agissait d'abord de conduire un combat permanent pour la mise en place de structures sociales nouvelles, pour qu'une solution soit atteinte à terme selon des voies démocratiques et organiques. Les socialistes libertaires suggèrent que cette focalisation sur l'exploration plutôt que la prédétermination fait leur plus grande force. Ils soulignent par exemple que le succès de la science dans son explication du monde naturel procède de la méthode scientifique et de son insistance structurelle sur l'exploration et l'expérimentation rationnelles, et non sur ses conclusions ni ses prévisions ; ceci quand la plupart des explications dogmatiques des phénomènes naturels s'est presque toujours soldée par l'échec. Les socialistes libertaires contemporains considèrent qu'une approche méthodologique de l'expérimentation constitue le meilleur moyen de réaliser à terme leur idéal social. Pour eux, les approches dogmatiques de l'organisation sociale sont ainsi autant vouées à l'échec que le sont les explications dogmatiques du fait naturel. L'anarchiste américain Rudolf Rocker déclare ainsi en 1956 : « Je suis anarchiste non parce que je crois que l'anarchisme soit le but suprême, mais parce que le but suprême n'existe pas »[20].

Violence et non-violence[modifier | modifier le code]

Comme le note Michel Onfray, sur la problématique violence / non-violence, les positions des socialistes libertaires sont contradictoires voire antinomiques[21]. La publication, en 2000, d'un numéro de la revue Réfractions[22] tout entier consacré à ce sujet[23] démontre la prégnance du débat.

Certains anarchistes révolutionnaires prônent la violence comme nécessaire[24] face à la « violence capitaliste » et à la violence étatique, qu'ils considèrent corrélées[25]. Ils l'estiment nécessaire au dépassement et à l'abolition de la société capitaliste.

D'autres, tel Pierre-Joseph Proudhon, souvent qualifié de « Père de l'Anarchisme », plaide en faveur d'une révolution non-violente. Pour n'en citer que quelques-uns, William Godwin, Gaston Leval, Étienne de La Boétie, Henry David Thoreau, Anselme Bellegarrigue, Benjamin Tucker, Han Ryner, Émile Armand, Barthélemy de Ligt s'inscrivent dans ce courant non-violent (voir la Petite Anthologie de la révolution non-violente chez les principaux précurseurs et théoriciens de l'anarchisme[26]).

En 1979, dans son étude sur L'Anarchisme au XXe siècle, le professeur Henri Arvon fait la synthèse suivante : "S’il n’est pas prouvé que la violence est fatalement sécrétée par la pensée anarchiste - elle apparaît plutôt, même chez Bakounine, comme un de ces chemins de traverse que l’impatience révolutionnaire est parfois tentée d’emprunter -, il est, par contre, certain qu’une vision anarchiste conséquente conduit vers le rejet de la violence, vers la non-violence. La récusation de l’autorité fondée sur la violence implique le refus de se servir de la violence fût-ce pour la combattre ; la terreur révolutionnaire ne peut que donner un nouvel élan aux maléfices du pouvoir. L’anarchisme se doit de briser le cercle infernal de la violence"[27].

Conflit avec le marxisme[modifier | modifier le code]

Dans le contexte du mouvement socialiste européen, les anarchistes sont tenus comme les opposants au socialisme d'État, position incarnée spécialement par un Michel Bakounine devant l'« autoritarisme » des communistes se réclamant du marxisme.

Le socialisme libertaire prôné par la gauche libertaire européenne se distingue radicalement de l'autoritarisme en appelant fondamentalement à la mise en commun des moyens de production, ceci sans l'intermédiaire d'une institution étatique, mais dans une perspective résolument collectiviste de la société, diamétralement opposée en cela au paradigme individualiste et productiviste propre à la tradition philosophique de la pensée de droite, qu'elle soit américaine ou européenne[28]. Comme Noam Chomsky le souligne, « un libertaire cohérent doit s'opposer à la propriété privée des moyens de production et à l'esclavage salarié, inhérent au système qu'elle implique »[29].

En rejetant autant le capitalisme que l'État, les socialistes libertaires se posèrent en opposition avec la démocratie représentative associée au capitalisme autant qu'avec certaines formes autoritaires issues du marxisme, qui apparurent après la division entre anarchistes et marxistes. Même si l’anarchisme et le marxisme partagent le but d'une société sans État, les anarchistes critiquent des marxistes pour leur défense d'une phase transitoire au cours de laquelle les structures d'État sont utilisées aux fins de leur propre dépassement[30].

Les mouvances anarchistes sont entrées en conflit avec les forces capitalistes et celles marxistes, parfois au même moment, comme à l'occasion de la révolte ukrainienne dite de la Makhnovchtchina menée par le révolutionnaire anarchiste Nestor Makhno de 1917 à 1923, ou pendant la guerre civile espagnole, même si comme dans cette dernière guerre les marxistes se divisaient entre alliés (POUM) et ennemis (staliniens) des anarchistes[31]. D'autres persécutions politiques sous des régimes bureaucratiques ont résulté dans un antagonisme historiquement fort opposant anarchistes et marxistes non-léninistes d'un côté, et léninistes de l'autre avec leurs dérivatifs staliniens tels le maoïsme[32].

Une part de cet antagonisme peut être rapporté à l'Association internationale des travailleurs ou Première Internationale, congrès des travailleurs radicaux, où Michel Bakounine, alors représentant les « anarchistes » socialistes, et Karl Marx représentant des collectivistes que les « anarchistes » accusent d'autoritarisme, entrent en conflit ouvert sur plusieurs questions.

Lors du IVe congrès de la Première Internationale de Bâle (6-), on peut apprécier le poids respectif de chacune des sensibilités. À partir de votes sur des motions ou amendements présentés par ces divers « courants », on peut établir le « rapport de force » comme suit : 63 % des délégués de l'A.I.T. se regroupent autour des idées collectivistes dites anti-autoritaires, 31 % se rangent derrière les collectivistes dits marxistes, 6 % maintiennent leurs convictions mutuellistes[33].

L'expulsion de Bakounine et ses suiveurs marque le début d'une longue divergence entre les anarchistes socialistes et les marxistes, ceux-ci étant qualifiés par ceux-là d'« autoritaires ».

Citations[modifier | modifier le code]

C'est parce que l'homme est si dangereux pour l'homme que le socialisme libertaire ne base pas les rapports humains sur l'autorité des uns et l'obéissance des autres, mais sur l'association d'individus égaux en dignité et en droit. »(Ernestan, Valeur de la liberté, 1952)[34].

En ceci, le but d'une société et d'une économie libertaires constitue tout à la fois une réaffirmation et un approfondissement du but originellement poursuivi par la plupart des réunions humaines. Or ce but de bien-vivre pour tous est irréalisé, puisqu'irréalisable, par toute société et économie fondées sur l'institutionnalisation, la légitimation et la reproduction de rapports de domination entre les êtres humains. C'est le cas en particulier des sociétés actuelles dont l'économie est de type capitaliste. (Frédéric Antonini, Pour une économie libertaire, 2019, p. 20-21)[35].

Socialisme libertaire dans le monde[modifier | modifier le code]

- Égypte. Le Mouvement socialiste libertaire est fondé, au cœur de la révolution égyptienne, le au Caire[36].

Socialistes libertaires connus[modifier | modifier le code]

Cités dans « Le Maitron » [37].

- Michel Bakounine

- Murray Bookchin

- Edward Carpenter

- Noam Chomsky

- Stuart Christie

- Joseph Déjacque

- Sam Dolgoff

- Ferdinand Domela Nieuwenhuis

- Buenaventura Durruti

- Takis Fotopoulos

- William Godwin

- Emma Goldman

- Paul Goodman

- Daniel Guérin

- Ammon Hennacy

- Pierre Kropotkine

- Gustav Landauer

- Shūsui Kōtoku

- Errico Malatesta

- Charles Malato

- Louise Michel

- William Morris

- Albert Parsons

- Lucy Parsons

- Domingos Passos

- Pierre-Joseph Proudhon

- Bertrand Russell

- Vernon Richards

- Rudolf Rocker

- Victor Serge

- Colin Ward

- George Woodcock

- Howard Zinn

- Carlo Cafiero

- Sébastien Faure

- Jean Grave

- Gaston Leval

- Nestor Makhno

- Fernand Pelloutier

- Émile Pouget

- Élisée Reclus

- Ahmet Soysal

- Toma Sik

- Voline

- Simone Weil

Notes et références[modifier | modifier le code]

- Dwight Macdonald, « Le Socialisme sans le progrès. The Root Is Man », sur Le Monde diplomatique, (consulté le ), p. 33

- Maria João Cabrita, « MENDES, Manuel da Silva, Socialismo Libertário ou Anarchismo », Cultura Revista De Historia E Teoria Das Ideias, (lire en ligne, consulté le ) :

« "La société devrait être libérée à travers l'affiliation fédérative spontanée du genre humain à la vie, basée sur la communauté du sol et des moyens d'échange ; l'Anarchie serait l'égalité par l'abolition de la propriété privée et la liberté par abolition de l'autorité" »

- (en) Jonathan Purkis et James Bowen, Changing anarchism: Anarchist theory and practice in a global age, Manchester University Press, (ISBN 978-0-7190-6694-8, lire en ligne), p. 165-179 :

«

Genoa, Italy, July 2001Three hundred thousand demonstrators converge for the ‘G8’ (Group of Eight most economically developed nations) summit. A thirty-foot high fence is erected around a large zone surrounding the conference centre. Attempts to get

near the fence are met with police water cannon.»

- Errico Malatesta, « Malatesta, l’Internationale anarchiste et la guerre », dans Ni Dieu ni Maître, La Découverte, coll. « Poche / Essais », , 457–461 p. (ISBN 978-2-7071-6690-6, lire en ligne)

- Robin Hahnel, Economic justice and democracy: from competition to cooperation, Routledge, coll. « Paths for the 21st century », (ISBN 978-0-415-93344-5 et 978-0-415-93345-2), p. 138

- Francis Dupuis-Déri, « Herbert Marcuse altermondialiste ? », Variations. Revue internationale de théorie critique, no 11, (ISSN 1968-3960, DOI 10.4000/variations.265, lire en ligne, consulté le )

- The Individualist anarchists: an anthology of Liberty (1881-1908), Transaction Publ, coll. « Stanford Series in Philosophie », (ISBN 978-1-56000-132-4), p. 75

- Henry William Spiegel, The growth of economic thought, Duke Univ. Press, (ISBN 978-0-8223-0973-4 et 978-0-8223-0965-9), p. 446

- Problems of market liberalism, Cambridge University Press, (ISBN 978-0-521-64991-9), p. 305

- (en) Nom Chomsky, « Language And Politics p.775 », sur www.akpress.org (consulté le )

- Brown, Susan. The Politics of Individualism Black Rose Books (2003) p. 117

- Le socialisme libertaire, enfin, incarné par Fournière et Malon, refuse à la fois l’économie marxiste et l’économisme libéral, la propriété coopérative permettant le développement des individualités., Célia Poulet, « Édouard Jourdain, L’anarchisme », Lectures (en ligne), Les comptes rendus, 2013, 7 février 2013, lire en ligne.

- Noam Chomsky, Radical priorities, AK Press, (ISBN 978-1-902593-69-2), p. 30-31

- (en) Encyclopedia of Social Theory, Routledge, (ISBN 978-0-429-23841-3, DOI 10.4324/9780203825471, lire en ligne), p. 50

- (en-US) « A History of European Socialism, p.160 », sur Yale University Press (consulté le )

- (en) Scott Nearing, « General Works in Economics: ELY, RICHARD T. Property and Contract in Their Relations to the Distribution of Wealth. (2 vols.) Pp. liv, 995. Price, $4.00. New York: The Macmillan Company, 1914 », The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, vol. 61, no 1, , p. 284–285 (ISSN 0002-7162 et 1552-3349, DOI 10.1177/000271621506100140, lire en ligne, consulté le )

- (en) Social Anarchism or Lifestyle Anarchism (lire en ligne), p. 71-72

- « The essence of Socialism [can be defined] as the advocacy of communal ownership of land and capital. Communal ownership may mean ownership by a democratic State, but cannot be held to include ownership by any State which is not democratic. », in Proposed roads to freedom. Socialism, Anarchism and Syndicalism, Henry Holt and Company, édition de 1919, page 10, pdf

- Socialisme libertaire, « ★ Fédéralisme et autonomie chez les anarchistes », sur Socialisme libertaire, (consulté le )

- « Rudolf Rocker (1873-1958) », sur data.bnf.fr (consulté le )

- Mais du Proudhon défendant la guerre à Lecoin l'antimilitariste, du Bakounine optant pour la violence révolutionnaire au Sébastien Faure préférant la conviction militante par les conférences (…), Michel Onfray, L’Eudémonisme social, Contre-histoire de la philosophie,- Tome 5, Grasset, 2008 Lire en ligne.

- Revue Réfractions, recherches et expressions anarchistes, Site officiel.

- « N°5 Violence,contre-violence, non-violence anarchistes - Printemps 2000 - [ Réfractions, recherches et expressions anarchistes] », sur refractions.plusloin.org (consulté le )

- Manuel Cervera-Marzal, « La violence révolutionnaire est-elle nécessaire ? », sur CONTRETEMPS, (consulté le )

- La violence révolutionnaire a le droit imprescriptible de s'opposer à la violence réactionnaire qui l'a engendrée, Henri Arvon, L'Anarchisme au XXe siècle, PUF, 1979, Lire en ligne.

- Anarchisme. Violence. Non-Violence. Petite Anthologie de la révolution non-violente chez les principaux précurseurs et théoriciens de l'anarchisme, anthologie de Xavier Bekaert, 2000, Éditions du Monde libertaire et Éditions Alternative libertaire (Belgique) (une vingtaine de théoriciens anarchistes y sont passés au crible), Voir en ligne et Lire en ligne

- Henri Arvon, L'anarchisme au XXe siècle, Presses universitaires de France, coll. « L'Historien ; 38 », (ISBN 978-2-13-035788-9)

- Murray Bookchin, The modern crisis, New Society Publishers, (ISBN 978-0-86571-084-9 et 978-0-86571-083-2), p. 154-155

- Noam Chomsky, Radical priorities, AK Press, (ISBN 978-1-902593-69-2), p. 26

- (en) Alan Carter, « Anarchism : Some Theoretical Foundations », Journal of Political Ideologies, 16 (3), , p. 245-264 (lire en ligne)

- Phil CASOAR, « Comment le POUM fut liquidé.Victime des purges staliniennes importées en Espagne. », sur Libération (consulté le )

- Philippe Pelletier, Anarchisme, vent debout ! idées reçues sur le mouvement libertaire, le Cavalier bleu éditions, coll. « Idées reçues », (ISBN 979-10-318-0276-3)

- « René Berthier - La rupture avec le bakouninisme et la fin de l’AIT », sur calameo.com (consulté le )

- PMB Group, « Catalogue en ligne », sur ressources.cht-nantes.org (consulté le )

- Frédéric Antonini, Pour une économie libertaire: pistes et réflexions, Nada, coll. « Manières d'agir », (ISBN 979-10-92457-31-5)

- Égypte : Mouvement socialiste libertaire, anarkismo.net, 2011, lire en ligne.

- notices biographiques

Bibliographie et sources[modifier | modifier le code]

- Encyclopædia Universalis : « Socialisme libertaire ».

- Le Monde diplomatique, « Socialisme libertaire ».

- Gaston Leval, Conceptions constructives du socialisme libertaire, Autogestion et socialisme, n° 18/19, janvier-, texte intégral.

- Ulli Diemer, Qu’est ce que le socialisme libertaire ?, The Red Menace, volume 2, n°1, été 1977, lire en ligne.

- Gaston Leval, Socialiste libertaire ! Pourquoi ?, Contre-Courant, , lire en ligne.

- Édouard Jourdain, Proudhon : un socialisme libertaire, Éditions Michalon, 2009, note de lecture.

- Édouard Jourdain, L'Anarchisme, Paris, La Découverte, coll. Repères, 2013[1], 125 p. présentation en ligne.

- Normand Baillargeon, L'Ordre moins le pouvoir. Histoire et actualité de l'anarchisme, Éditions Agone, 2001 & 2008, Lux Éditeur 2004.

- Daniel Colson, Petit lexique philosophique de l'anarchisme.: De Proudhon à Deleuze, volume 4315 du Livre de poche. Biblio essais, Librairie générale française, 2001, 378 pages, présentation en ligne.

- Raoul Vaneigem, Daniel Guérin, Encyclopædia Universalis, lire en ligne.

- Henri Arvon, Michel Bakounine, Encyclopædia Universalis, lire en ligne.

- Paul Claudel, Fernand Pelloutier, Encyclopædia Universalis, lire en ligne.

- Marie-Laure Bernadac, Nicole Brenez, Antoine Garrigues, Jacinto Lageira, Olivier Neveux, Noam Chomsky, Encyclopædia Universalis, lire en ligne.

- Georges Renard, Socialisme libertaire et anarchie, Revue socialiste (Paris), éditions V. Giard & Brière, 1890, lire en ligne.

- Michel Bakounine, Dieu et l'État, Kinoscript, 2012, lire en ligne.

- Michel Bakounine, Trois conférences faites aux ouvriers du val de Saint-Imier, Canevas (Saint-Imier), 1990, lire en ligne.

- Pierre Kropotkine, La Morale anarchiste, ASH (FA-Antony), 1989, lire en ligne.

- Ferdinand Domela Nieuwenhuis (préface par Élisée Reclus), Le socialisme en danger, P.-V. Stock (Paris), 1897, lire en ligne.

- Charles Malato, Les classes sociales au point de vue de l'évolution zoologique, V. Giard et E. Brière (Paris), 1907, lire en ligne.

- Noam Chomsky, De l'espoir en l'avenir, propos sur l'anarchisme et le socialisme, 2001, éditions Agone (traduction de Geneviève Lessard & Martin Zemliak).

- Marc Ferro, Socialisme autoritaire, ou libertaire…, in Histoire de France, Odile Jacob, 2001, lire en ligne.

- (en) Alex Prichard, Ruth Kinna, Saku Pinta, Dave Berry (dir.), Libertarian Socialism : Politics in Black and Red, Palgrave Macmillan, , 311 p. (ISBN 978-0-230-28037-3, lire en ligne).

- Frédéric Antonini, Pour une économie libertaire. Pistes et réflexions, Nada, 2019, note de lecture.

Articles[modifier | modifier le code]

- Petra de Vries, Le Socialisme libertaire hollandais et la prostitution à la fin du XIXe siècle, journée d’étude Socialisme et sexualité, , Dijon, université de Bourgogne, texte intégral.

Bibliographie sur la section violence / non-violence[modifier | modifier le code]

- Revue Réfractions, Violence, contre-violence, non-violence anarchistes, n°5, printemps 2000, lire en ligne.

- Xavier Bekaert, Anarchisme, violence et non-violence : Petite anthologie de la révolution non-violente chez les principaux précurseurs et théoriciens de l’anarchisme, Bruxelles-Paris, Le Monde libertaire - Alternative libertaire (Belgique), , 76 p. (ISBN 978-2-903013-93-6 et 2-903013-93-4, lire en ligne).

Vidéos[modifier | modifier le code]

- Normand Baillargeon, Les bourses du travail du socialisme libertaire, Publications universitaires au Canal Savoir, 2012, voir en ligne.

Sources primaires[modifier | modifier le code]

- Ulli Diemer, Qu’est ce que le socialisme libertaire ?, The Red Menace, volume 2, n°1, été 1977, lire en ligne.

- Nathan, Groupe Salvador-Segui de la Fédération anarchiste, Si le socialisme libertaire élimine l’appât du gain, la créativité et la performance n’en souffriront-elles pas ?, An FAQ anarchist,

Voir aussi[modifier | modifier le code]

Articles connexes[modifier | modifier le code]

Liens externes[modifier | modifier le code]

- (en) Notes on Anarchism par Noam Chomsky (1970)

- (en) An Anarchist FAQ - Fournit des informations utiles sur la théorie sociale de l'anarchisme.

- (en) The History of Anarchism par Brian Crabtree (1992)

- Portail de l’anarchisme

- Portail de la politique

- Portail de l’histoire

- Portail du syndicalisme

- Portail du socialisme

- Irène Pereira, L'anarchisme : une introduction, Nonfiction, 24 mars 2013, notice.